今回は、インドのヒンドゥー教と日本の神道にある5つの共通点を紹介していこう。それぞれを比較することで、どっちの宗教も理解しやすくなる。

まず改めて神道について確認しておくと、これは日本で誕生した民族宗教で、石や木などの自然物に神が宿るという信仰からはじまったとされる。

歴史(政治)的には、8世紀ごろまでは氏神の祭祀を中心にしていたのだけど、律令国家になると神社を中心に再編成された。

日本にいる外国人には仏教と神道、お寺と神社の違いがよく分からない人も多い。「このまえ街でたくさんの人が屋台を引っぱっているのを見たけど、あれは仏教の行事? それとも神道か?」なんて質問をされたことは何度もある。

それは神道の行事だ。

では、ヒンドゥー教とはどんな宗教なのか?

高校の世界史ではこう習う。

ヒンドゥー教

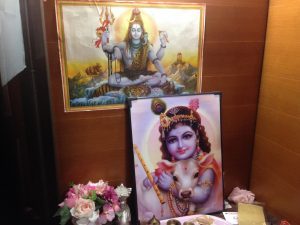

バラモン教に、先住民の土着信仰が吸収・融合されて成立した宗教。特定の経典を持たない。多神教であるが、三大神のうちのシヴァ神とヴィシュヌ神が中心となっている。冠婚葬祭など日常生活に関わっている。

「世界史用語集 (山川出版)」

ヒンドゥー教の最高神・シヴァ(日本だと大黒天)

では、さっそく神道とヒンドゥー教の共通点を挙げていこう。

1、民族宗教

神道とヒンドゥー教は民族宗教で、民族や国を越えて広く伝わる世界宗教ではない。

仏教・キリスト教・イスラーム教は世界宗教になる。ちなみに、この3つの宗教には「アジア人がはじめた宗教」という共通点がある。

こんな世界宗教に対し、民族宗教とは特定の民族によって展開される宗教のことで、ユダヤ民族のユダヤ教や日本の神道などがある。

ヒンドゥー教は「特定の民族によってのみ担われる宗教」という点で神道と同じ。神道もヒンドゥー教も民族の違いを越え、世界中に広がる宗教ではない。もちろん、インド人の移民は世界各地でヒンドゥー教を信仰している。

2、開祖がいない。

ここでクエスチョン。

世界宗教である仏教、キリスト教、イスラーム教の開祖はだれ?

答えはシャカ(前5世紀ごろ)、イエス(1世紀ごろ)、ムハンマド(7世紀ごろ)の3人だ。

*ネットには「キリスト教の開祖(創始者)はイエスではない!」なんて情報があるが、そんなことはない。世界史用語集には「キリスト教を創始したユダヤ人」と書いてある。

ネットにまん延する独自解釈には気をつけよう。

これに対して、神道とヒンドゥー教には特定の開祖がいない。どっちも日本とインドで自然発生的に生まれた宗教だから、「いつだれが、どうやって始めたのか?」ということは不明。

3、多神教

ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教は一神教の宗教で、ヤハウェ、ゴッド、アッラー以外の神は認めていない。ただし、「ヤハウェ、ゴッド、アッラー」は呼び方が違うだけで、実は神は同じ神を指している。

ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教ではそれ以外の神は認めなていないが、天使の存在なら認めている。イスラーム教では、天使ジブリールがムハンマドに神(アッラー)の言葉を伝えたとされている。

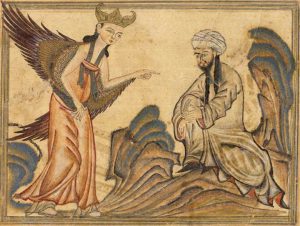

これは、天使ジブリール(英語だとガブリエル)からアッラーの啓示を受けるムハンマド

一神教に対して、ヒンドゥー教と神道は「ザ・多神教」の宗教だ。

神道には「八百万(やおよろず)の神がいる」と言われている。これは 800万という特定の数字ではなくて、「数の限りなく多いこと」という意味。

ヒンドゥー教も同じで、数え切れないほどの神がいる。「根源的にはヒンドゥー教の神は1つだけ」という考え方もあるけど、これは一般的なものではない。

多神教の神道もヒンドゥー教には最高神がいる。天照大神とシヴァ・ヴィシュヌ・ブラフマーだ。

「宗教は多神教から一神教へと段階的に進化していく」という説がある。そこからやがて最高神が生まれ、それが他のすべての神の力を吸収して絶対神へと発展していく。絶対神にはなれば他の神は必要なくなるから、一神教になるという。

以前、そんな宗教の進化論みたいな話を本で読んで、「なるほど!」と納得した記憶があるのだけど、本のタイトルが思い出せない。

4、特定の経典を持っていない。

キリスト教やイスラーム教には聖書(バイブル・クルアーン)があるが、神道とヒンドゥー教にはそんな経典がない。

世界史では「ヴェーダ」「マヌ法典」「マハーバーラタ」「ラーマーヤナ」といったものを習うけど、これらはヒンドゥー教の経典というわけではない。

神道も同じだ。

「神道には経典がないから教義は存在しない」といったことを司馬遼太郎氏が書いている。

開祖・教義はなく、この島国の古代人が、例えば『地面にある岩に奇異を感じて、畏れを覚えればすぐに、そのまわりを清め、みだりに足を踏み入れて穢さぬようにした。』これが神道だった。むろん、初期の頃は社殿などなく、後世に仏教が伝来して、はじめて、それをまねて社殿ができた。

「司馬遼太郎 この国のかたち 5 (文春文庫)」

「神社という建物は、仏教の寺を参考にして建てられるようになった」ということも興味深い。

もともと神道には、今の神社のような建物はなかった。

5、罪とケガレ、祓いの考え方

夏が近づく6月になると、神社にこんな茅の輪(ちのわ)をよく見る。

正月から6月までの半年の間、心身にはいろいろな罪やケガレがついてしまうが、この茅の輪(ちのわ)をくぐれば、それを祓うことができる。

そいて、その後の健康や安全を願う。

茅の輪は神道の大祓(おおはらえ、おおはらい)のひとつだ。

神道では罪やケガレと祓いの考えをとても重要視する。

それはヒンドゥー教も同じだ。

「体や心についた罪やケガレを取りのぞく」という考え方は、ヒンドゥー教でもとても重視されている。

もちろん、ヒンドゥー教の罪とケガレの性質は神道のものとは違う。

インドの北部にガンガー(ガンジス川)という川が流れている。

ヒンドゥー教徒は下の写真のように、聖なるガンガーで沐浴をする。

ヒンドゥー教徒がガンガーで沐浴をする目的は、聖なる川の水の力によって、心身についた罪やケガレを落とすため。

茅の輪(ちのわ)くぐりもガンガーでの沐浴も、本質的な目的は同じ。

罪やケガレをはらって、心身をキレイにするため。

神道もヒンドゥー教も「浄化(祓い)」という考えをとても大事にしている。

ケガレや罪を落とすために、ガンガーの聖水にからだをつけるという考えはわかりやすい。

でもヒンドゥー教では罪やケガレを洗い流すために、牛のおしっこをからだにかけることがあった。

ヒンドゥー教で牛は神格化されて、「聖なる生き物」になっている。

ヒンドゥー教徒にとって、そんな聖獣のおしっこはガンガーの水と同じように聖水となる。

だからその聖水をからだにかければ、ケガレを消すことが出来る。

こんな考え方がむかしのヒンドゥー教徒にはあった。

イギリスからインドに帰国したガンディーもこの儀式をやっている。

「外国(イギリス)にいたおまえのからだには、罪やケガレがたくさんついてしまった。だから、牛の尿をからだに浴びてそれらを洗い流せ」

そんなことをまわりの人たちから言われて、ガンディーはイヤイヤながらこの儀式をしていている。

このケガレの祓い方は神道とはまったく違う。

車にお祓いをするのは神道だけ。

「おい、あれは。何をやってんだ?」と聞いたイギリス人にわけを話すと驚いていた。

おまけ

聖なる牛とガンガーの動画

こちらの記事もいかがですか?

コメント