中国の西安を旅行したとき、中国人のガイドさんにおすすめのお寺に案内してもらった。

前回にそのことを書いた。

寺の境内にあるお堂に入ってビックリ。

内側の壁にびっしりと、地獄の様子が像を使ってあらわれていた。

その地獄の描写があまりにリアルで、思わず息をのむ。

その続き。

今回はその「地獄」をたっぷりとご覧いただきますよ。

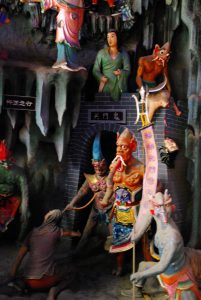

この「鬼門関」の向こうにあるのっが恐怖の世界・地獄。

「い、いやだ~、そこだけは嫌だ~」と地面に座り込んで必死に抵抗する死者と、それを引きずる獄卒(獄吏)の図と、ガイドが説明をしてた。

中国語の「鬼」は日本語の角を生やした化け物と違って、死者のことをいう。

この考え方は日本語にもあるから、人が亡くなることを「鬼籍に入る」なんて表現する。

「獄卒(ごくそつ)」や「獄吏(ごくり)」は地獄で死者に苦しみを与える役人のことで、日本人の感覚としてはこっちが鬼だ。

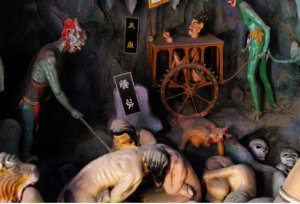

生前の悪行に応じた罰を与えられる死者たち。

こんな中国の地獄世界を見て、頭に浮かんだのが往生要集(おうじょうようしゅう)。

これは平安時代の僧・源信(げんしん)が書いた仏教の本で、地獄とはどんなところかのくわしい描写があって、日本人の地獄のイメージを決定づけた。

この本はただの仏教書だけではなくて、日本史にも影響を与えている。

往生要集は平安時代の「浄土信仰を確立した(日本史用語集 山川出版)」という意義があると高校日本史でならう。

ではこれからこの書に描かれた地獄、平安時代の日本人が想像した恐怖の世界を、中国のお寺の立体壁画を使いながら説明していこう。

この写真は往生要集に出てくる「等活(とうかつ)地獄」をイメージさせる。

獄卒(獄吏)が鉄杖や鉄棒で頭から足まで打ち砕くので、体は砂の塊のように粉々になってしまいます。また、鋭利な刀で料理人が魚をさばくかのように肉をきれぎれに割かれてしまいます

(日本人の死者の書 往生要集の〈あの世〉と〈この世〉 NHK出版)

身体を刀で斬り刻まれたら、それで終わり。

というわけにはいかない。

これが地獄が地獄である理由なのだけど、生き返ってまた同じ苦しみを受けることになる。

そこに涼しい風が吹いてくると、もとのように生き返り、目覚めてまた責め苦を受けます。

(同書)

斬り殺されても風が吹いたらよみがえって、また身体が斬られる苦しみを与えられる。

そして、小さな肉片になっても、また風が吹いたら生き返って・・・。

ということをずっと繰り返す。

考えただけで背筋が寒くなる。

「等活地獄」の「等活(とうかつ)」とは、「等しく活(よみがえ)える」という意味。

死んでも、またよみがえってしまう。

つまり、死にたくても死ぬことができない。

終わりが見えないから、確かにこれは苦しい。

ただ、気の遠くなるほどの時間、苦しみを受けながら過ぎれば、輪廻によってまた別の世界に生まれ変わることができる。

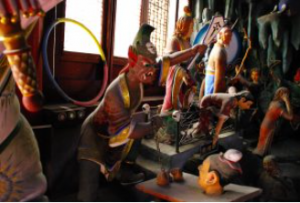

下の写真では、死者が虎に喰われている。

これは往生要集の地獄に描かれている「不喜処(ふきしょ)」という場所を連想させる。

*嘴は「くちばし」

大きな火炎が昼も夜も燃えさかっているといいます。熱い炎の嘴をもった鳥や犬・狐がいて、すさまじく怖ろしい声でうなり、罪人を食いちぎるので、骨や肉が散らばっています。

その骨のなかを堅い嘴をもつ虫が行き来して髄を喰らいます。生前に貝を吹いたり鼓を打ったりして、鳥や獣をおどして殺した者が、この地獄に落ちます。

(同書)

生きているときに鳥や獣を殺したから、地獄で鳥や獣に喰われる苦しみを受けている。

仏教の考えでいう因果応報であり、自業自得だ。

それにしても、動物に身体を喰われてしまった後に、虫に骨の髄まで喰われてしまうというのは徹底している。

でもご安心を。

善いことをしていたら、必ずこのような天界に行くことができる。

でも、今いる人間界も上から2番目に良い世界だから、この世に生まれてくれたのはかなりラッキーなことだ。

それを「有り難い」という。

死後、自分がどこに行くかは、あなたが決めること。

今日、自分がしたことによって、死後に行く世界が決まってくる。

それが仏教の教えだから。

もちろん、信じる信じないはあなた自身ですよ。

こちらの記事もいかがですか?

コメント