今回はお菓子の「饅頭」の由来について。

お茶によく合う甘い饅頭だけど、その由来はかなり怖いものだったりする。

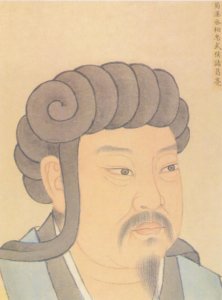

日本では弥生時代だった3世紀、中国の蜀の国には諸葛孔明という優秀な政治家であり軍人がいた。

諸葛孔明

あるとき孔明は南部へ遠征に出かけて、敵を軽く撃破した後、蜀に戻る途中で荒れ狂った川に出くわした。

その川を渡ることはとても不可能で、孔明はそこで足止めをされてしまう。

そこで彼は現地に伝わるこんな風習を耳にした。

はん濫した川をしずめるためには、川の神にお願いをしなければいけない。

ただ言葉で言うだけではダメで、人間を川の神へ捧げないといけなかった。

それで生け贄となる人の首を斬ってその頭を川に沈めていたという。

いわゆる人身御供だ。

こんな風習を知った孔明は「マジか‥。なんつう野蛮なことを」とドン引きしたと思われる。

頭の良い孔明はこんな蛮習をやめさせるために、現地の人たちにもっとスマートな方法を教えることにした。

「小麦粉をこねて皮にして、その中に肉を入れたものを作りなさい。そしてそれを人間の頭の代わりにして、川に投げ込むのです」

今でいう「肉まん」のようなものをつくって、それを神への捧げものにすることを孔明は現地の人に提案したという。

これが饅頭の起源となったという説がある。

「孔明 饅頭」で検索したら、すぐにこんな感じの話が出てくる。

肉まんも餃子も英語で言うと「ダンプリン(dumpling)」でいいらしい。

上に書いた話は饅頭の由来のひとつで、はっきりしたことは分からないが、「饅頭」という言葉に「頭」の字がある理由にはなる。

「語源由来辞典」にはこう書いてある。

当初は、蛮人の頭の意味から「蛮頭(まんとう)」が用いられていたが、祭壇に供えた後、それを食べるようになったことから、「饅」の字が当てられ「饅頭」になった。

おまけ

日本語で「白羽の矢が立つ」ということわざがある。

この言葉は困った状況で「もう君しかいない!」と、優秀な人や能力のある人が選ばれる時に使われる。

でも、もともとは人身御供となる人のことを意味したという。

生贄に選ばれた少女のいる家の屋根に、その印として白羽の矢を立てたという話から、この言葉ができたと。

おまけのおまけ

中国南部の川

こちらの記事もいかがですか?

コメント