前回、11月11日の記念日について書いた。

この日は日本では「ポッキーの日」で有名だけど、世界的には、第一次世界大戦が終わった記念日として知られている。

日本よ、これが世界だ!ポッキーの日は第一次世界大戦の休戦記念日

第一次世界大戦とは、1914~18年までの間に行われた史上初の世界戦争のこと。

協商国:イギリス、フランス、ロシアを中心にアメリカ、中国、日本など

同盟国:ドイツ、オーストリア、オスマン帝国など

第一次世界大戦は、それまでの戦争とは次元がまったく違う。

人類が目にしたことがなかった新兵器がつぎつぎ導入されたことで、戦争の被害は空前絶後のレベルにまで達した。

ということで今回は、第一次世界大戦で登場した新兵器と戦いの様子について書いていきたい。

まずはクエスチョン。

第1次世界大戦から使われるようになった新兵器には何があるか?

答え:航空機、毒ガス、戦車、機関銃、潜水艦などが登場したのは第一次世界大戦の時だ。

機関銃が登場したことによって、兵士たちは射撃をしながら前進することができるようになる。

そして、そうした機関銃での戦いを想定し、歩兵が銃撃から身を守るために使う溝(みぞ)である塹壕(ざんごう)が作られるようになった。

洋服のトレンチ・コートの「トレンチ(trench)」とは塹壕のことで、このコートも第一次世界大戦で生まれたアイテムだ。

第一次世界大戦時のトレンチ・コート

以下、塹壕の様子

この塹壕に潜に潜む敵を攻撃するために作られたのが戦車だ。

塹壕戦による膠着状態打破のために開発された武器。1916年9月、ソンムの戦いにイギリス軍が投入した。

「世界史用語集 山川出版」

塹壕戦では戦車のほかに軽機関銃も開発された。

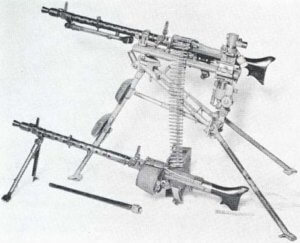

三脚などに乗せてその場に固定して使うそれまでの機関銃が重機関銃で、一人で持ち歩きできるような軽量化された機関銃が軽機関銃。

第一次世界大戦では歩兵部隊がこれを装備し、突撃する戦闘が行われるようになる。

敵も味方もこの悪魔のような兵器を使用したことで、イギリスの首相・ロイド・ジョージは、第一次世界大戦の死傷者のほぼ80パーセントが機関銃の犠牲者だったと語っている。

上の三脚があるのが重機関銃で、下が軽機関銃になる。

M249軽機関銃

航空機は当初、偵察や爆撃を目的に使われていて、大戦中に戦闘機も作られるようになった。

この航空機の登場により、第一次世界大戦では初めて航空戦(空中戦)が行われ、「空の英雄」も生まれた。

ドイツ陸軍のエースパイロットで、「撃墜王」と呼ばれたマンフレート・フォン・リヒトホーフェン。

この時代にはまだ空軍はなかったから、彼は陸軍の軍人になる。

撃墜王リヒトホーフェンは、自分が乗る機体を赤く塗っていた。

そのことから、彼は「レッド・バロン(赤い男爵)」と知られるようになる。

「NHK 映像の世紀 1集」のキャプチャー

バイクショップ「レッドバロン」の店名は撃墜王リヒトホーフェンに由来する。

第一次世界大戦中の1915年、ドイツ軍がフランス軍を攻撃する際、史上初めて、戦場で毒ガスが使われた。

敵が毒ガスを使用したことが分かったら、身を守るためにすぐにガスマスクをつけなければならない。

これが恐怖の瞬間だったらしい。

この大戦に従軍していたドイツの作家レマルクがこう書く。

ガスマスクをつけた、この最初のニ三分は、生と死との境目なのだ。そのマスクにガスが通りやしないか、どうか、という問題だ。僕は野戦病院で恐ろしい有様を見て知っている。

それは毒ガスに犯された兵士が、朝から晩まで絞め殺されるような苦しみをしながら、焼けただれだ肺が、少しずつ崩れてゆく有様だ。「西部戦線異常なし (新潮文庫) レマルク」

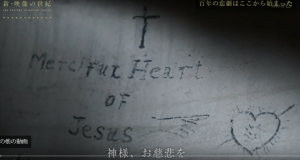

毒ガスの登場によって地上での戦いを避けるようになり、地下濠が作られるようになった。

フランスに残されている地下壕の跡では、兵士が書いたメッセージを見ることができる。

下の画像は「NHK映像の世紀 1集」のキャプチャー。

神様、御慈悲を

地獄

これはベトナム戦争で使われた地下壕「クチトンネル」

クチトンネルにある地下室

いまの日本では「総力戦」という言葉が一般的に使われている。

ネットを見ると、「スポーツ愛知 総力戦リーグ」とか「【千年戦争アイギス】 竜の島の総力戦」というように、わりとカジュアルな使われ方をされているが、この言葉を生んだのも第一次世界大戦だ。

国家の持つすべての力が戦争遂行のために注がれたから、総力戦となる。

総力戦

軍事力だけではなく、経済力、政治力や国民動員力など、国家の総力をあげてたたかう戦争。

第一次世界大戦ではじめて使われたことば。(世界史用語集 山川出版)

「NHK映像の世紀 1集」のキャプチャー

戦争は軍人(男)だけがするものではなくなり、女性も武器づくりに追われることになる。

上の画像は第一次世界大戦時のイギリス。

第一次世界大戦では、航空機・毒ガス・戦車・機関銃(軽機関銃)・潜水艦という新兵器が登場し、国の経済・政治・国民のすべての力を使って戦闘が行われていた。

そして、地上・地下・空のあらゆる場所が戦場となる。

こうした結果、第一次世界大戦は、死者1700万人、負傷者2000万人というそれまでの人類が経験したことのない大惨事となった。

今回の復習

〇1914年から始まった史上初の世界戦争はなに?

第一次世界大戦

〇その戦争の協商国ってどこの国?

・イギリス、フランス、ロシアを中心にアメリカ、中国、日本などがいた。

〇その戦争の同盟国ってどこの国?

・ドイツ、オーストリア、オスマン帝国など。

〇第一次世界大戦で登場した新兵器は?

・航空機、毒ガス、戦車、機関銃、潜水艦。

〇軍事力、経済力、政治力や国民動員力など国家の総力をあげてたたかう戦争のことをなんという?

・総力戦

ヨーロッパで第一次世界大戦が行われていたころ、戦闘とほぼ無関係だった日本は平和だった。

こちらの記事もいかがですか?

コメント

コメント一覧 (2件)

世界史の学習において機関銃は第一次大戦で初めて使用された、という記述はないですよ。

正確には軽機関銃でしたね。

ご指摘ありがとうございます。