はじめの一言

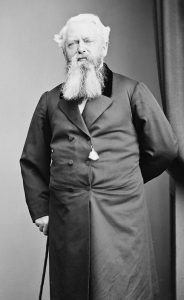

幕末の日本へやってきて、日米通商修好条約を結んだことで知られるアメリカ人、ハリスの印象。

「人々はいずれも、さっぱりとしたよい身なりをし、栄養もよさそうだった。実際、私は日本に来てから、汚い貧乏人をまだ一度も見ていない

(ハリス 幕末))」

「逝きし日の面影 平凡社」

ハリス

今回の内容

・アフリカの国境の特徴

・戦国武士になったアフリカ出身の黒人奴隷

・アフリカの国境の特徴

ヨーロッパはアフリカに対して、どれだけの影響力をもっていたのか?

それは神のような絶対的な力をもっていた。

それはアフリカの地図を見たらわかる。

ヨーロッパの国境線と比較すると、アフリカの国境線には「直線が多い」という特徴がある。

これは偶然ではない。

そうなった理由がある。

それは、ヨーロッパの国々がアフリカでも利益をめぐって対立し、19世紀の末に自分たちの都合でアフリカの国境を決めてしまったからだ。

現地の事情は「ガン無視」だったため、これによってアフリカでは1つの民族が複数の国に住むようになったり、複数の民族が1つの国にされたりし、後の民族紛争の原因となった。

黒人の奴隷を収容していたところ(ガーナ:ケープ・コースト城)

・戦国武士になったアフリカ出身の黒人奴隷

友人で黒人のアメリカ人がいる。

彼女の名字(ファミリーネーム)が変わっていたから、その理由を聞いたことがある。

するとこんなことを言う。

「私の先祖は、アフリカからアメリカに連れて来られた奴隷なの。アメリカで奴隷が解放されたときに、それまで奴隷だった黒人にもファミリーネームが必要になったのよ。でも私の先祖は、ファミリーネームをどうやってつけていいか分からなかった。だから、そのときの奴隷オーナーのファミリーネームを、そのまま自分のファミリーネームにしたの」

彼女の話では、それまで奴隷には名字なんていうものは必要なかったという。

彼女がアメリカに奴隷制があった時代の「黒人奴隷の数え方」を教えてくれた。

当時、アメリカの白人(必ずしも白人ではないけど)が黒人奴隷を数えるときは、「ワン・ヘッド」、「トゥー・ヘッズ」と言っていたという。

つまり、「一頭」「二頭」というように動物と同じ数え方で黒人を数えていたということ。

奴隷を買う人間にとっては、黒人奴隷というのは人間ではなくて「人の言葉を理解する動物」と考えていた証拠だという。

そんな黒人の彼女が好きな日本人がいる。

戦国時代に活躍した織田信長。

その理由は、織田信長が黒人奴隷を解放しただけではなくて「武士」にまでしたから。

日本にアフリカの黒人が来たのは16世紀、戦国時代のことだった。

その黒人が直接日本にやってきたのではなくて、ヨーロッパ人の宣教師が奴隷として日本に連れて来られていた。

あるとき、ヴァリニャーノというイタリア人宣教師が織田信長にその黒人奴隷を会わせる。

ヴァリニャーニ(ヴァリニャーノ)

1539~1606

イエズス会の巡察使として1579年に来日。

天正遣欧使節を率いて1582年に長崎を出航。(日本史用語集 山川出版)

*天正遣欧使節(てんしょうけんおうしせつ)は、このヴァリニャーノが主導して派遣されている。

彼らがヨーロッパに行った初めての日本人になる。

織田信長が生まれて初めて黒人を見たときは、「カルチャーショックであったに違いない」(詳細 日本史研究 山川出版)という。

信長に仕えたアフリカ人

イエズス会宣教師が、ポルトガル人によってアフリカから連れてこられた黒人奴隷を初めて信長に会わせたとき、信長はからだに墨を塗っているものと思い込み、それが肌の色であると説明してもなかなか信じようとしなかったという

(詳細 日本史研究 山川出版)

「からだに墨(すみ)をぬっているのだろう?」

と疑った信長は、その黒人のからだを洗わせた。

初めて黒人を見た信長は、肌に墨を塗っているのではないかとなかなか信用せず、着物を脱がせて体を洗わせたところ、彼の肌は白くなるどころかより一層黒く光ったという。

(ウィキペディア)

これが友人のアメリカ人のお気に入りの場面。

「からだに墨を塗っていると思って洗わせたの?面白いじゃない!」と笑う。

「かだらを洗っても色が落ちない!」

そのことに驚いた信長は、この黒人奴隷を気に入ってしまう。

宣教師から彼をもらいうけることになった。

そして、「弥助」という名前を与えて自分の家来にした。

こうしてアフリカから来たこの黒人奴隷は、戦国時代の武士になることになった。

なんという運命。

ちなみに、この弥助はアフリカのモザンビーク出身の黒人らしい。

次回は「その後の弥助」について。

弥助は本能寺の変でも活躍している。

*追記

2024年の7月現在、弥助の“専門家”だったロックリー・トーマスに歴史歪曲の疑いが指摘され、大きな問題になっているから、最新の情報をチェックしてほしい。

こちらの記事もいかがですか?

黒人奴隷の様子:アフリカ(セネガル)の負の世界遺産「ゴレ島」

アフリカの負の世界遺産(黒人奴隷):ガーナのケープ・コースト城

日本とエチオピアの関係・民族の文化「窓から悪霊」、「唇にお皿」

アフリカの旅(国)が、こんなにひどいなんて聞いてなかったから。

コメント