ことし2021年はロボットが生まれてちょうど100年になる。

といってもそれは「ロボット」という言葉のこと。

1920年にチェコの作家カレル・チャペックの戯曲『R.U.R.(ロッサム万能ロボット商会)』が初演されて、「ロボット」の言葉が世に広がった。

そんなことが毎日新聞のコラム『余禄』にある。(2021/6/27)

戯曲ではロボットが反乱を起こしたが、SFの巨匠、アイザック・アシモフは制御可能な存在にする「ロボット工学3原則」を提唱した

今年は「ロボット」の言葉を生んだチェコの作家カレル・チャペック…

このときから時代は流れて、いまでは「殺人ロボット兵器」や「AI搭載の自爆型ドローン」の使用が危惧されている。

ロボットが人間を傷つけることを法律で禁じたように、いまはこうした高性能兵器を法で規制するべき段階にあると上のコラムは言う。

これはたしかにそのとおり。

ロボット兵器の中は攻撃をするかどうか、もっとストレートに言えば、「ヒトを殺害するかどうか」の最終的な判断を人間がしているのか、それともAIがしているのか不明なものもあるという。

これはマンガや小説でよくあるテーマで、最近もそんなアニメが放送された。

人を幸せにするために開発されたAIが、人類を滅亡させたほうがいいと判断しそれを実行するも、自律人型AIが何とかそれを止めようとする。

そんなアニメ『Vivy -Fluorite Eye’s Song-』がこれ。

「ロボット vs 人間」は永遠のテーマ。

アニメではドラえもん、現実世界ではアイボなんかでお馴染みのロボット。

この言葉はチェコ語で強制労働を意味する「robota(ロボッタ)」と、スロバキア語で労働者を意味する「robotnik(ロボトニーク)」から創られた造語という。

語源としては「強制労働者」というネガティブなニュアンスでも、実際にはこんな活用法がされていてかなり便利で有能なヤツラだ。

朝鮮日報の記事(2021/07/04)

ロボットがチップなしでルームサービス、ロボット導入進むホテル業界

マリオットやヒルトンなどのアメリカの有名ホテルではいま、ロボットがロビーで宿泊客を迎えたり、タオル・水・歯ブラシ・枕などを客室に運んだりして活躍している。

「もうやってらんねー」と文句を言うこともなく、仕事の質を落とさずに365日24時間動けるし、チップも受不要。

アメリカのほか中国やインドの大手ホテルチェーンも、そんな人工知能(AI)ロボットの導入を進めているという。

これは世界的な現象で、韓国の教授は「ロボットがホテル運営の中心になる「ボテル(Botel=ロボットとホテルの合成語)時代は遠くない」と語る。

ロボットを導入した中国のあるホテルではそれ1台で、従業員1人&警備員1人分に相当する仕事をこなして、大幅な人件費削減に成功した。

ただこうなると運転手や清掃スタッフを含めて、人間がロボットに仕事を失われるという問題が発生するのは必然。

でも同時に、ロボットを生産し購入することで新しく創出される仕事もあるし、これは時代の流れで仕方のないことだ。

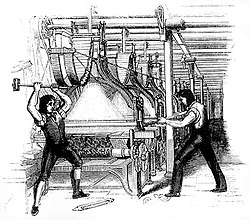

19世紀の産業革命のとき、新しい機械が開発され現場に導入されたことで、失業をおそれた大勢の手工業者が機械をぶち壊した。

それが高校世界史でならう「ラッダイト運動」だ。

1811年2月、イギリス政府は機械破壊を死罪にする法案を改めて提出した。上院での第二議会では、出席した詩人バイロンは熱弁をふるってこの法案に反対し、労働者を弁護した。

機械を破壊する労働者(1812年)

人の命を奪う殺人ロボット兵器は別次元の悪として、ロボットが人の仕事を奪う事態も困ったもんだ。

でも、産業革命時の機械がロボットに置き換わっただけで、けっきょく歴史は繰り返す。

かといって現代ではロボットをぶち壊すことはないだろうけど、人間も変化・進歩しないと生き残れないのはいつの時代でも同じ。

こちらの記事もいかがですか?

ピカチュウ(ポケモン)の進化は、「反イスラム教」だから禁止です。

日本と世界の進化論①人は猿から進化 VS イスラム教では神が創造

コメント

コメント一覧 (1件)

最近、とある回転寿司チェーン店では、店先で客の受付・案内を担っていたロボットの「ペッパー君」が撤去されて、単なる「発券マシン」に置き換えられてしまいましたね。とても忙しそうに活躍していたのですが・・・。

あまりの忙しさに、さすがのペッパー君も参ってしまったのかな。