「イギリスについて知っているものは?」と日本人に聞けば、首都ロンドンのビッグベンがきっとトップ3に入る。

ウェストミンスター宮殿(国会議事堂)には大きな時計塔があり、その中にある大きな鐘をビッグベンという。それが1858年のきょう4月10日に完成した。

(1858年は日米修好通商条約を結び、日本が実質的に開国した年でもある。)

ビッグベンは厳密には時計塔の鐘を指すけれど、一般的には鐘を含めた時計塔全体をそう呼ぶことが多い。時計塔の正式名称は「エリザベスタワー」だ。「ビッグ・ベン」の名称の由来については、工事の責任者で国会議員だったベンジャミンか、当時の有名ボクサーのベンジャミンにちなんで命名されたと言われている。

ちなみに、日本の学校で使われる「キーンコーンカーンコーン」というチャイム音の元ネタは、この時計塔から鳴り響く『ウェストミンスターの鐘』だ。

イギリス人は時間にこだわりがあったらしく、インドやオーストラリア、ミャンマーなど世界中の植民地に時計塔を建てた。そのビッグボス的な存在がビッグベンだ。

インドを旅行していると、各地でそのイギリスの置き土産を見かける。下の時計塔は、インド北西部のジョードプルという都市で見たもので、周辺にはバザールが広がり、たくさんの人々が集まっていた。

インドで旅行者がよく見かけるのは、イギリスが街の中心部に時計塔を設置したからだ。イギリス人がこれを設置した理由について、インド人のガイドはこう説明していた。

・時間は「管理」を象徴する。インドはイギリスの植民地であり、イギリス人は支配者であることをインド人に伝えるため、目立つところに設置した。

・イギリス人が大切にしていた時間の感覚をインド人に教え込もうとした。

それまでインドを支配していたムガール帝国は、イギリス人ほど時間に執着していなかったため、インドに時計塔のような建物はなかった。

イギリスが時計塔を建てた目的は何であれ、ガイドはインド人にとって有益だったと好意的に考えていた。時計塔のおかげで、時間を視覚的に確認することができるようになった。それは、時間の概念がほとんどなかった一般のインド人に、時間の価値や感覚を理解させるのにとても効果的だった。インド人が時間を意識するようになったことは、その後のインドの発展にとって大きな意味があった。

同じような話を台湾人からも聞いたことがある。

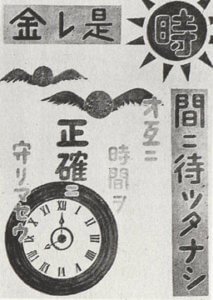

台湾でも使われた「時の記念日」のポスター

日本は台湾を1895年から1945年まで統治していた。台北にある台湾総督府の建物を訪れると、日本統治時代に生まれ育ち、日本人とほぼ同じレベルの日本語を話す台湾人が案内してくれた。

彼はその時代にあった「良い面」の一例として、日本が時間の重要性を伝え、台湾人がそれを理解したことで、社会が近代化する大きな要因となったことを挙げた。

台湾語(台湾華語)のウィキペディアには「日治時代」の項目があり、そこには、日本が街頭に時計を設置し、台湾に時間厳守の概念を育んだという説明がある。また、下水道が整備され、ネズミ捕りが行われて衛生環境が改善され、日本の都市計画の実施がその後の台湾の都市の発展に大きな影響を与えたことも記されている。

イギリスのインド統治と日本の台湾統治には、「時間を意識させる」という共通点があった。

コメント