4月6日の日曜日、 その知らせを聞いて、NEXCO中日本の関係者は全員、顔が真っ青になったに違いない。ETCシステムに障害が起きて、東京、神奈川、静岡などの料金所でETC専用レーンが使えなくなってしまい、大渋滞が発生した。不幸は友人を連れてくるという。この日は週末だったため、大渋滞が発生し、その渋滞が原因で事故まで起きた。

NEXCO中日本はこの非常事態を乗り切るために「後日清算」を採用し、料金所を開放して車をドンドン通して渋滞を解消した。ただし、この対応をしたのはトラブル発生から13時間以上もあとだったから、「対応が遅すぎる!」と批判が殺到した。

約38時間後、復旧作業が終わってETCが再開された。

ネットでは「無料開放ちゃんかい!」という声が噴出したが、料金所のバーを一時的に開放したのは混乱を収束させるための措置で、通行料金は“チャラ”にならないらしい。

でも、このあと2日間で、約2万4000台が料金をきちんと支払ったと知って、さすが日本人だなと改めて感心した。(振込手数料はNEXCO中日本の負担する。)

このまま無視して料金を支払わなかった場合、「不正通行」になり、3倍の料金を徴収される可能性がある。

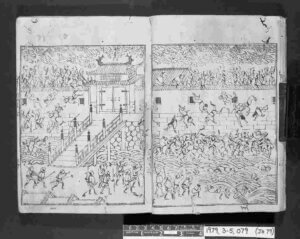

さて、今回の騒動を知って、明暦の大火が頭に浮かんだ。

話は江戸時代にタイムスリップする。

当時の江戸は、「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるほど、火事と喧嘩がよくあった。

火事の中で最も大きかったのは、1657年の3月に発生した明暦の大火だ。この火事に、明和の大火と文化の大火を合わせて「江戸三大大火」と呼ばれる。その中でも、死者が10万人に達したという説もある明暦の大火は別格で、ローマ大火・ロンドン大火・明暦の大火を「世界三大大火」と呼ぶこともある。

明暦の大火では、当然人々は家財道具を持ってあわてて逃げたが、それができなかった場所がある。それは、150〜300人ほどの罪人が収監されていた囚獄だ。奉行所から何の知らせも届かなかったため、このままでは猛火に包まれて全員が焼け死ぬことは必然。

現場の責任者だった牢屋奉行の石出 吉深(いしで よしふか)は、いくら囚人とはいえ、それではあまりにかわいそうだと思い、独断で牢屋の鍵を壊してしまう。

そして、囚人たちに向かってこう言った。

「いいか、火事が収まったら必ず戻ってこい。もしそのまま逃げる者がいれば、必ず追い詰めて一族郎党まで成敗する」

囚人たちは涙を流しながら、この言葉を聞いたという。

とはいえ、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」と言うように、このときは感謝しても、外の自由な空気を吸った囚人たちがどれくらい戻ってくるかは分からない。もし、彼らがまた犯罪行為をすれば、吉深1人が腹を切るだけでは済まなくなるかもしれない。

しかし、彼はすぐに思い切った決断をして、囚人たちの命を救った。

そして、囚人たちはその男気に応え、翌日までに全員が戻ってきた。映画なら、これがクライマックスのシーンになる。

その後、吉深は幕府のお偉いさんに、これほど義理堅い者たちを殺してしまうのは国にとって損失だと訴え、幕府も吉深の助命嘆願を受け入れ、囚人全員の減刑を決定した。

これ以降、緊急時に囚人たちを一時的に釈放する「切り放ち」が制度化され、江戸時代には15回の切り放ちが行われた。

非常事態だったから仕方ないかもしれないが、吉深の決定は役人たちに伝わっていなかった。そのため、解放された囚人たちを見た役人が「集団脱走しやがった!」と勘違いし、浅草門を閉めてしまった。これは街に出入りする門だったから、逃げ場がなくなって焼死したり、塀を乗り越えた後に堀に落ちて溺死した人が続出。

やはり、「ホウレンソウ」は大切だ。

約2万4000台が後で料金を支払ったというニュースを見て、明暦の大火で見せた日本人の義理堅さが思い浮かんだ。

しかし、重要なのは母数。トラブルのあった時間帯で、ETCを利用した車の数は約92万台だということを後で知った。実は、ほとんどの人はまだ通行料金を支払っていなかった。これでは、囚人たちのリターン率に遠く及ばない。

このままだと「正直者が馬鹿を見る」という最悪の結果になり、今後同じようなことがあったときには、もう誰も払わなくなってしまう。

ただ、この件に関しては、ドライバーが囚人を見習うのではなくて、NEXCO中日本が石出吉深の行動に学ぶべき。

彼が囚人の一時解放を即断したように、NEXCO中日本は開閉バーの一時解放の決断をもっと早くするべきだった。緊急時には規則よりも、現実を優先する柔軟性が必要だ。

また、吉深の覚悟や英断を尊重して、振込手数料だけを負担するのではなく、早く支払う人は50%だけでOKにするとか、「身を切る」決意を示せば、未回収率はもっと低かったと思う。

「もし逃げる者がいれば、必ず追い詰めて一族郎党まで成敗する」というセリフだけは参考にしなくていいけれど。

コメント