2月4日は、1868年に神戸事件が起きた日。

この年の1月に戊辰戦争が始まり、備前藩(岡山)の数百人の兵士が現在の神戸市内を移動していると、フランス人の水兵2人が隊列を横切ろうとした。当時の武士の常識では、これは許されないほど無礼な行為になるため、隊長の滝善三郎が制止を無視して横切ろうとする水兵に槍で突きかかり、ケガを負わせてしまう。

これがきっかけで、フランス兵との銃撃戦が始まり、不幸は拡大して、備前藩の兵は近くにいた欧米諸国公使に向けて発砲した。

武士と西洋人のカルチャーギャップが最悪のカタチで現れてしまった。これは、明治政府が初めて抱える外交問題となった。

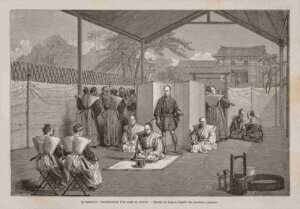

切腹の様子

最終的には、滝善三郎が責任をとって腹を切ることで解決した。西洋人(外国人)がて切腹を目の当たりにしたのは、この神戸事件が初めてだったという。

その場に立ち会ったイギリス人のミットフォードは、武士の切腹を次のように表現している。

滝は頭を下げると、上半身裸になり、落ち着いた様子で目の前に置かれた短刀を手に取った。少しそれを見つめ、覚悟を決めると、彼は腹の左側に深く短刀を刺し、ゆっくりと右へ引いた。さらに刃を回転させ、少し上に切った。そして短刀を腹から抜いた。

この間、滝は痛みに耐える表情を見せただけで、一言も発しなかった。

最後に、彼の動きを見守っていた介錯人が立ち上がり、剣を頭上にかまえ、閃光のような一撃で滝の首をはねた。

その場は死の静寂に包まれ、死体から血がドクドクと流れ出る音だけが聞こえた。

ミットフォードは滝善三郎について騎士道精神にあふれ、勇気のある男だと賞賛し、切腹についてこう記している。

「その恐ろしい光景に深く感銘を受けると同時に、腹を切った武士のき然とした男らしい態度や、主人に対する最後の務めを果たした介錯人の覚悟には、敬意の念を抱かずにはいられなかった。」

While profoundly impressed by the terrible scene it was impossible at the same time not to be filled with admiration of the firm and manly bearing of the sufferer, and of the nerve with which the kaishaku performed his last duty to his master.

恐ろしい光景で心が震えるが、何よりも名誉を大切にする武士の価値観や美意識は称賛に値する。西洋人は切腹に対して、そんな恐怖と感動を同時に感じたと思う。

ちなみに、それまで朝廷は「攘夷」(外国勢力を追い払うこと)を掲げていたが、この神戸事件をきっかけに「開国」へと方針を変えていくことになった。

コメント