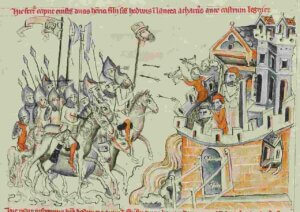

13世紀のヨーロッパ人にとって、モンゴル軍は悪魔の軍団で、その名を聞くだけで震え上がった。モンゴル軍の侵略によって、中央アジアや東ヨーロッパでは多くの人々が逃げまどい、前例のない規模の人口移動が発生した。「モンゴルの大軍が近づいている」という知らせが届くと、恐怖とパニックが広がったという。

The Mongol invasions displaced populations on a scale never seen before in central Asia or eastern Europe. Word of the Mongol hordes’ approach spread terror and panic.

ヨーロッパ人がこれほど恐れるようになった原因の一つが、1241年のきょう4月9日に起きたワールシュタットの戦い(またはリーグニッツの戦い)だ。この戦いでは、モンゴル軍とポーランド・ドイツの連合軍が激突し、ヨーロッパ側が敗北。ドイツ・ポーランド連合軍の兵が敗走すると、モンゴル軍は追撃し、一方的な虐殺がおこなわれた。

戦いはポーランド西部のリーグニッツで起きたが、大地を覆い尽くすほどの死体があったため、ドイツ語で「ワールシュタット(死体の山)」と呼ばれるようになったという。モンゴル軍は死体を数えるため、倒れたヨーロッパ兵の耳を切り取ったから、こういう行動がモンゴル軍への恐怖をさらに加速させたと思われる。

モンゴル軍はポーランド大公ヘンリク2世を討ち取ると、その首を切断して槍に突き刺し、ドイツ・ポーランド連合軍に見せつけた。

ワールシュタットの戦いでの惨敗により、ヨーロッパではモンゴル軍への恐怖と絶望が広がった。(ワールシュタットの戦い)

一方、東に目を向けると、ワールシュタットの戦い(1241年)の約30年後、モンゴルと高麗の連合軍が日本を襲った。いわゆる元寇だ。しかし、日本とヨーロッパでは結果が正反対だった。1274年の文永の役と1281年の弘安の役では、鎌倉御家人の奮戦や暴風雨(神風)によって元軍を撃退し、日本は守られた。

戦いが始まる前、高麗人の僧は、

「元軍は一瞬で日本軍の軍営を打破し、勝報は朝夕に伝わるだろう」

と、元軍の必勝を詠んだが、これは結果的に死亡フラグとなった。

元軍の惨敗を見た高麗人の郭預は、

「悲しいかな、10万の江南人。孤島に拠って赤身で立ちつくす。今や怨恨の骸骨は山ほどに高く、夜を徹して天に向かって死んだ魂が泣く」

と漢詩に詠んで敗戦を嘆いた。

戦いに勝って日本人はどう思ったのか?

戦前を代表する東洋学者の内藤湖南はこう記している。

日本が支那に對して氣焰を吐くことが蒙古襲來以來流行つて來たのであります

「日本文化の独立 (内藤 湖南)」

*戦前戦中は中国を「支那(シナ)」と呼んでいた。いまは侮辱語になるのでNG。

對して=対して、氣焰=気炎、來=来。

2回連続で撃退に成功すれば、当然「日本は強い。元なんて大したことはない」といった楽観的なムードが広がる。逆に、モンゴル側では、手痛い敗北を通じて日本軍の強さや勇敢さを知り、「日本を敵に回してはいけない」という日本脅威論が出てきた。(元寇・日本脅威論の形成)

元寇ではモンゴル・高麗軍の兵が大量に死に、ワールシュタット(死体の山)ができた。結果も、「恐怖とパニック」が広がったヨーロッパとは反対に、日本は舐めてかかり、モンゴルが日本を恐れるようになった。

コメント