タイといえば、国民の9割以上が仏教徒で仏教の国として知られている。

タイを旅行していると街のあちこちで仏教のお寺を見かけた。

*でも仏教はタイの国教ではない。

タイのお寺は、金が使われていてゴージャスなものが多い。

街中で、お坊さんの姿もよく見た。

これは、「喜捨(きしゃ)」とよばれるもの。

仏教徒のタイ人がお坊さんにご飯やお菓子などをさし出している。

後ろの人は、順番を待っているのだろう。

ラオスやミャンマーなどでも、この喜捨がおこなわれている。

タイの仏教も日本の仏教とおなじで、「輪廻(りんね)」という考え方がある。

生きているときに善い行いをすれば、死後、良い世界にいくことができる。

悪いことをしていたら、死後、苦しい世界にいってしまう。

これは日本の社会にもある考え方だからわかりやすい。

より良い来世のために、現世で善い行いをすることをタイ語で「タンブン(功徳をつむ)」という。

「タンブン」とは善行を積み重ねる行為のこと。

タイ人は輪廻転生を信じており、タンブンをすればするほど来世では幸せな生まれ変わりができると信じられているのだ。最大のタンブンは僧侶として出家することだが、在家信者も様々な方法で徳を積むことができる。

お坊さんにご飯やお菓子などをさし出す喜捨も、このタンブンのひとつ。

でも今のタイでは、これが社会問題になっている。

このタンブンによって、お坊さんのメタボ化がすすんでいるという。

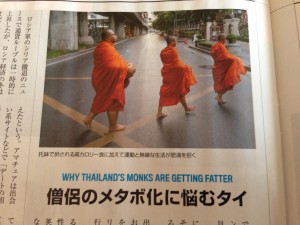

3月24日の西日本新聞の記事にそのことがかいてある。

「タイ僧侶の半数メタボ 経済成長、供物に甘味や油物」

近年のタイでは、喜捨としてお坊さんにささげる食べ物が変わってきているらしい。

油や砂糖がたくさんふくまれている高カロリーの食べ物が多くなっていて、それがお坊さんのメタボ化の原因になっている。

「これはヤバい」ということで、タイの専門家はお坊さんにダイエットを呼びかけているという。

「だったら、食べなかったらいいのに」

と思ってしまうけど、タイ人に聞くとそうはいかないらしい。

友人のタイ人が出家してお坊さんになっていたとき、そのお寺では喜捨としてもらった食べ物はすべて食べないといけないことになっていた。

だから、お坊さんには食べ物の拒否権がなく、高カロリーのものでも食べないといけない。

友人のお寺ではそうなっていたけど、タイのすべてのお寺でもそういう決まりになっているのかはわからない。

さらにお坊さんでいるあいだは、運動ができなかったらしい。

これでは、メタボ化をますます進めてしまう。

今のタイでは、お坊さんの肥満が糖尿病をもたらすなど社会問題にもなっている。

このため政府はこれらの僧侶の治療費として1年間だけで8.5万ドル(約9億5千万円)も出したというのですから驚愕の数字です。

タイのお坊さんは、肉を食べてはいけないことになっている。

でも、肉を喜捨としてもらったら、その肉は食べてもいい。

今から一年前にも、アメリカのニューズウィーク誌が同じことを報じていた。

2016年3月29日号にその記事がのっている。

原因は西日本新聞の記事とまったくおなじ。

喜捨でもらう食べ物のカロリーが高いため、お坊さんが太ってしまうのだという。

一年たっても、同じことがニュースになっている。

状況の改善がなかなか進まないというのは、解決がむずかしい問題ということでもある。

仏教のお坊さんは、さし出された食べ物を拒否することができない。

そのことは、仏教をはじめたシャカがなくなるときのことを知るとわかる。

シャカは、チュンダという人から提供された食べ物を食べて食あたりにおそわれた。

下の「尊師」とはシャカのこと。

さて尊師が鍛冶工の子チュンダの食物を食べられたとき、激しい病いが起り、赤い血が迸り出る、死に至らんとする激しい苦痛が生じた。尊師は実に正しく念い、よく気をおちつけて、悩まされることなく、その苦痛を耐え忍んでいた。

「ブッダ最後の旅 中村元」

この後、シャカは亡くなった(入滅)。

チュンダから食べ物を提供されたとき、シャカは「これを食べたら死ぬ」ということがわかっていたのだという。

でも、自分にさし出されたものだったから、それを拒否しないで食べた。

東南アジアでおこなわれている喜捨も、このシャカの考え方とつながっている。

くわしくは、「21世紀 仏教への旅 インド編・下(五木 寛之)」に書いてあります。

こちらの記事もいかがですか?

仏教の教え(輪廻)とタイ人の生活「タンブン(善い行いをする)」

コメント

コメント一覧 (2件)

ヘタにお坊さんになったりしたら、次の転生先で苦労しそうですね。

そうですね。笑。

修行と時代の変化を両立させるのはむずかしそうです。