ホテルに泊まると、ときどき有料チャン・・、いやちがう。

ホテルに泊まると、部屋にキリスト教の聖書が置いてあることがある。

なるべく多くの人に聖書を見てもらうためで、これは国際ギデオン協会という団体が無料で配布している。

「雑学WEB」には、その由来がこう書いてある。

1898年にアメリカのあるホテルで2人の若いビジネスマンが相部屋となった。そのうち1人は寝る前に聖書を読み、 祈りをささげることを習慣としており、その夜も聖書を読み始めた。するともう1人の方が自分もクリスチャンなので 一緒に聖書を読んでお祈りしようと提案した。

聖書がきっかけとなり2人は意気投合。そして出来るだけ多くの人に聖書に触れる機会を持って欲しい、 という目的で翌年の1899年に国際ギデオン協会を発足させた。ギデオンというのは聖書の中に出てくる人物の名前である。

ホテルの部屋に聖書があるのは問題ない。

でもアパホテルには、「南京事件」を否定する本が置いてあったから中国が怒っている。

J-CASTニュース(2017/1/17)から。

アパホテル、南京大虐殺否定本「客室から撤去しない」 中国からの批判殺到に「一方的な圧力」

南京大虐殺を否定する内容の書籍を日本の「アパホテル」の客室に置いていたとして、中国のネット上で激しい批判にさらされているアパグループが2017年1月17日夕、「書籍を客室から撤去することは考えておりません」などとする見解を発表した。

中国を敵にまわしてアパは大丈夫なのか?

ちなみに日本政府は、「南京事件」があったことは認めているけれど、具体的な内容はわからないとしている。

外務省のホームページから。

「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。

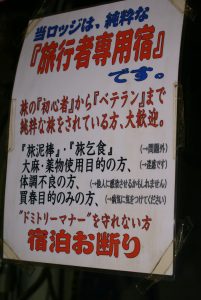

こういうホテルには、聖書は置いてない。

「大麻・薬物使用は迷惑です」って、大声で話すとかと同じ扱いでいいのか?

さて、前回の続き。

日本人が英語を話せない理由はなにか?

インド人の友人と話したのは、「やっぱ、日本とインドでは歴史が違うからじゃね?」ということ。

逆に言ったら、なんでインド人は英語を話すことができるのか?

今回はそのことを書いていきたい。

そのインド人はこういう。

「インドは昔、イギリスの植民地だったからね。今のインド人が英語を話せるのも、これが大きな理由になっている」

イギリス統治時代に、イギリス人がインドに英語を広めたことは間違いない。

現代のインド人の英語力を考えた場合、この時代のイギリスの影響を無視することはできない。

そういや、「世界史の窓」もそんなこと言ってた。

イギリスは1871年からイギリス国王がインド皇帝を兼ねるインド帝国として、インドを直接統治するようになった。それ以前の東インド会社によるインド植民地支配の段階から、道路など基盤の整備とともに、警察制度の整備と英語教育に力を入れた。

特に教育は1835年より英語で行うこととし、官庁の文書もそれまでのペルシア語と各地方語の使用を停止し、すべて英語で作成することを命じた。役人になるためには英語が使えなければならないので、英語は急速に普及した。

「インドがイギリスの植民地だったことぐらい、知ってらい!」という人にとっては、ムガール帝国ではペルシア語で公文書を書いていたことは、初耳かもしれない。

インドカレーの「ナン」はペルシア語だったしね。

朝日新聞の【英語を旅する】では、インドの英語について、こんなことが書いてある。

アジアの英語の中で最も歴史が古いものはインド英語であろう。

英国は1600年に東インド会社を設立したが、それ以降植民地化を進め、1877年には英国女王がインド皇帝を兼ねる英国領インド帝国が成立した。

第2次世界大戦後、インドは独立するが、植民地時代の宗主国の言語であった英語は現在でも連邦公用語のヒンディー語や17の地方公用語と並んで、補助公用語として用いられている

1950年に施行されたインド憲法では、15年後に英語を公用語から除外するとあったが、「公用語法」によって現在でも事実上英語の公的使用は認められている。

前回、インドにはたっくさんの言葉があるということを書いた。

だから共通語として英語が必要になってくる。

「英語の発達(12)」を読むと、パプアニューギニアも同じような理由で英語が公用語になっている。

800以上の言語が話されていると言われるパプアニューギニアでは、英語が公用語になっている

日本は全国どこでも日本語がつうじる。

だから、共通語なんて必要ない。

そのいみでは、日本は英語を必要としない社会になっている。

今の台湾では、おじいさんやおばあさんの世代で日本語を話す人がいる。

日本が統治していた台湾でも、日本人が日本語を教えていたから。

その影響で、今の台湾語のなかに日本語がたくさんある。

たとえば、バスやタクシーの運転手を台湾語で「ウンチャン」と呼ぶことがある。

日本語の「運ちゃん」のこと。

「たたみ」「おばさん」「おじさん」といった日本語も、今では台湾語になっているらしい。

さらに、山に住む少数民族も日本語を話す人がいる。

今のインド人が英語を話すことができるのは、かつてイギリスの植民地だったという歴史があるから。

「その意味では、インド人はイギリスに感謝してもいい」とインド人の友人は言う。

今まで何人ものインド人に、植民地支配していたイギリスのことをどう思うか聞いてみた。

「イギリスは嫌いだ!」なんていうインド人には、1人も会ったことがない。

理由を聞くと、イギリスはインドに対して良いこともしたからだとか。

イギリスは植民地時代に、インドにひどいことをしたけどいいこともしている。

英語や鉄道を広めたり、都市をつくったりしたことは事実。

そんなイギリスがした良いことの例。

インドがイギリスの統治下にあるとき、ボンベイ(今のムンバイ)の学校でこんなできごとがあった。

その学校の校長が、低いカースト(ヴァルナ=ジャーティ)の子どもの入学を拒否してしまう。

そのとき、これを知ったイギリスのボンベイ政府は、次のような声明を出した。

カースト、人種を理由にいかなる階級の人間に対しても教育の機会を拒否する公立学校には、政府の援助をあたえない。

総ての公立学校はその全臣民(その頃、インド人は英国王の臣下として扱われた)に対し差別することなく開放すべきである

(アンベードカルの生涯 光文社新書)

このとき、すべてのインド人は大英帝国の国民(臣民)だった。

カーストの上下の違いには一切関係なく。

だから、イギリス人の人権意識からしたら、カーストが低いということで教育を受けさせないのは許せなかったのだろう。

低いカーストの子どもの教育権を守ろうとしたイギリス、グッジョブ。

多くのインド人がイギリスを好きな理由は、植民地時代の光と影を理解してそれぞれを認めているからだと思う。

こちらの記事もいかがですか?

現在のインド人は、イギリス人の植民地支配をどう思っているか?

コメント