10年前ほど前にアメリカ人女性と京都を旅行したとき、彼女は清水寺で超ビックリした。

なぜなのか?

2年以上住んでいて、日本語で簡単な会話ができるほどなじんでいたそのアメリカ人は、もう日本で驚くこともなくなっていた。

それでも清水寺へ行った時、とつぜん足を止めて「ちょっと…、あれはなに?」と目を丸くしてあるものを指さす。

彼女をフリーズさせたのは鳥居と小さな稲荷神社だった。

日本でお寺と神社の区別がつかなかった彼女は、「赤い鳥居があれば神社、なければそこはお寺だ」と日本人に教えられて以来、それをゴールデンルールにしてきた。

清水寺はすべての外国人観光客が行くような有名寺院なのに、その境内になんで赤い鳥居があるのか?

仏教はインドで生まれて日本へ伝わった外来宗教で、神道は日本生まれの民族宗教のはず。

なのに、まったく違う宗教の建物が同じ敷地の中にあるという現象は、そのアメリカ人の理解を余裕で超えているからもうア然とするしかない。

移民大国のアメリカには、キリスト教のカトリックとプロテスタント、それにイスラム教、仏教、シク教など世界中の宗教があるけれど、そこには越えられない壁があって宗教が混じることはない。

日本国内に神社とお寺があるのは分かるけど、同じ敷地に別の宗教の建物があるのはミステリーで、彼女には意味が分からない。

それはそのアメリカ人が、キリスト教の信仰スタイルをベースに考えているからだ。

日本では6世紀に朝鮮半島から伝わった仏教と、それまであった神道が歴史の中で一体化していって、日本人は神様・仏様の両方を尊重しどっちにも頭を下げていた。

そんな神仏習合が日本人の信仰の常識だから、お寺の中に神社がある状態もノーマルだ。

明治時代になると欧米の影響を受けて、神道と仏教を分離する「神仏判然令」が政府から出されて両者は別々にされていく。

これによって、全国の神社にあった仏像が別のお寺へ移されたり、逆にお寺にあったご神体が神社へ引き渡された。

キリスト教世界では有り得ないようなデタラメが、日本ではずっとアタリマエだったから、清水寺の境内に稲荷神社があるのはすごく自然なこと。

日本で生まれ育った人なら、神仏習合という伝統的な考え方を自然に身につけるから、ここで鳥居を見て理解不能になってフリーズすることはないし、何の違和感も感じない。

当然の理由を説明するのは意外とむずかしいから、「ちょっと待ってクダサーイ。なんでお寺のナカーニ、神社があるのデスカ?」と外国人に聞かれると、聞こえなかったフリをする人が続出する予感。

こんなふうに境内に神社のあるお寺は全国各地にある。

愛知県の豊川稲荷では、神仏習合のなごりで鳥居の奥にお寺がある。

ここは正式には「妙嚴寺」という仏教寺院なのに、一般的には「豊川稲荷」と呼ばれている。

だから「あそこは神社かお寺かよくワカラン」現象が起きて、ネットで調べて初めて知る人は後を絶たない。

アウクスブルク宗教平和令(1555年)

1555年のきのう9月25日、ドイツで「アウクスブルクの和議」が成立した。

「たとえ人を殺しても、教会に金を払えば許される(罰は受けない)」といったローマ・カトリック教会のやり方に、1517年にドイツのルターが異議を唱えたことから宗教改革が始まった。

そしてカトリック教会に抗議(プロテスト)した人たちによって、プロテスタントという新しいキリスト教のグループが爆誕。

ローマ・カトリック教会やその信者にとっては、自分たちとの違いは間違いでしかない。「悪・即・斬」でそんな邪悪な存在は滅ぼすべきだ。

カトリックの人間はそんな考え方をしていたから、同じ神を信じていてもプロテスタントとは激しく仲が悪い。

そして1546年に、カトリックを支持する勢力とプロテスタント勢力(シュマルカルデン同盟)との間でシュマルカルデン戦争が起こり、多くの人が殺害されて国内は混乱状態におちいる。

こんな壮絶な殴り合いに疲れた両者は、話し合いでこの対立を終わらせることにした。

そしてアウクスブルクの宗教和議が成立し、ドイツ(神聖ローマ帝国)内でプロテスタントの信仰が認められた。

ただこれはルター派だけで、カルヴァン派はNG。

こうして宗教をめぐる争いは収束し、やっとおとずれた平和の下で、人びとは新しい生活を始めていくのだった…。

なんてハッピーエンドを迎えるほど、宗教をめぐる争いは甘くない。

結果から見ると、アウクスブルクの宗教和議は「終わりの始まり」だった。

この和議では、カトリックかプロテスタントかの選択権はドイツの都市や領主にあって、すべての人に信仰の自由が認められたわけではない。

一つの領土に一つの信仰という原則から、領主の決めた信仰に領民を従わせることになる。

個人の信仰を否定された民衆には、「信仰したいことも信仰できないこんな世の中じゃ…」と不満がたまっていき、ついに1618年、フランスやスペイン、スウェーデンなどを巻き込むヨーロッパ最大の宗教戦争・三十年戦争がぼっ発してドイツは焦土と化す。

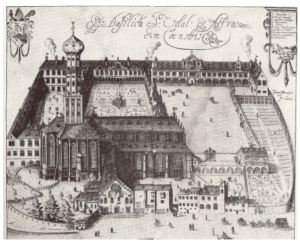

聖ウルリヒ&アフラ教会(17世紀)

初代ローマ皇帝・アウグストゥスに由来する都市アウクスブルクはドイツのミュンヘン州にある。

そこにある「聖ウルリヒ&アフラ教会」は超絶レアなキリスト教の教会だ。

カトリックとプロテスタントの共存を確認する(かと思われた)和議がアウクスブルクで結ばれると、その融和を象徴する建物として聖ウルリヒ&アフラ教会が生まれる。

もともとあったカトリックの聖ウルリヒ教会にくっつける形で、プロテスタントの聖アフラ教会が増築されたことで2つの宗派が合体した。

サイトによっては「カトリックとプロテスタントが混ざり合っている」みたいな説明もあるけど、これは建物が隣接しているだけで入口も別々だから、両信者が同じ教会で祈るというスタイルではない。

同じキリスト教でもカトリックとプロテスタントの教会は、別々に建てられているというのが欧米では常識中の常識。

バイエルン州で生まれ育った知人のドイツ人は、この聖ウルリヒ&アフラ教会を知らなくて、ボクが聞いたら「なにソレ?」と逆に聞き返された。

ネットで調べて、「ホントにあった。こんな教会は聞いたことない。ヨーロッパでもここだけじゃないかな?」と彼は言う。

カトリックとプロテスタントの教会が一緒になっているのは世界でも例外的で、ひょっとしたらここしか無いかも。

アウクスブルクで和議が結ばれて、宗教の融和を象徴する聖ウルリヒ&アフラ教会ができても、そこにはやっぱり明確な区別があった。

清水寺はそのはるか先をいっていて、境内に稲荷神社も地主神社もある。

そんなお寺は全国にあって、日本人は何の疑問も違和感もなく神さまや仏さまを拝んでいる。

欧米ではカトリックとプロテスタントはまったく別もので、建物が隣接しているのが限界。

日本では、本来まったく違う宗教の神道と仏教がずっと習合していたから、いまでは神社とお寺、仏教と神道の違いについて悩む人もいる。

世界的にはキリスト教徒の信仰スタイルが標準で、日本人の信仰はとてもめずらしい。

「聖ウルリヒ&アフラ教会」よりも、さらに融和の進んだ宗教施設がそこら中にある国はほんとにレアだ。

アメリカ人と京都旅行 ~日本人とキリスト教徒の宗教観の違い~ 1~5

アメリカ人と京都旅行 日本人とキリスト教徒の宗教観の違い 6~11

コメント