-

ドイツの「運命の日」:ホロコーストへつながる、水晶の夜

日本でもプラチナ有名なドイツ人に音楽の神、ベートーヴェンがいる。 「じゃじゃじゃ」と打ち込むと自然と「ジャジャジャジャーン」が出てくるほど、彼の作曲した『運命』は日本人に知られている。 そんな日本ではいま、ベートーヴェンの交響曲第5... -

【お掃除ジャパン】海外で称賛される日本代表に、国内では不満

「日本チームにおめでとう🎉‼︎ ベトナムチームもよく頑張ったな。次の試合は両チームでもラッキーになるように。 そして 試合後、勝った🇯🇵選手がゴミを拾った事に対して、ベトナムのネット界が大称賛しているそうで... -

【ガラパゴス日本】東京都、ついにフロッピーディスクを廃止

11月9日には「IT断食の日」という、ナンスカソレ的な記念日がある。 大量のEメールを見たりプレゼンテーション資料の作成などに時間を奪われないため、ITの上手な使い方を考えとよう!いうのがこの日の趣旨。 ITを導入したら、かえって作業効率が... -

【桂・タフト協定】韓国が日本に支配されたのは米国のせい!

来年に韓国で行われる大統領選挙で、与党から立候補している李在明(イ・ジェミョン)氏がアメリカの上院議員に向かって、「韓国が日本に併合された理由は『桂・タフト協定』で米国が承認したため」と発言していま保守派の怒りを買っている。 朝鮮... -

“ジャパン”の由来 実はマルコポーロの“ジパング”じゃない⁉

類は友を呼ぶ。 米国の大学で日本や中国などの東洋史について学んで、歴史に明るいアメリカ人とジョイフルで話をしていたとき、彼がジャパンの由来に興味があるというので、軽く説明して差し上げた。 イタリアの商人で旅行家のマルコ・ポーロ(1254〜1324... -

【日本人と米国人】サンドイッチとハンバーガーはここが違う

日本にいるアメリカがレストランに行ったら、「鶏の親子煮」の英語でこんなんを見つけた。 「Boiled chicken parent and child」 本人は「おもしろい!」とツボにはまっていたけど、おい店長、これはヒドイだろ。 これは要するに親子丼の上の部分の... -

【日本統治の闇と光】韓国人学生が問題提起→袋叩き→すぐ削除

高麗・朝鮮時代の最高教育機関だった「成均館(ソンギュングァン:せいきんかん)」を起源に持ち、いまの韓国でも名門とされる成均館大学の学生が歴史のチャレンジを行った。 彼らは運営するWEBマガジンで日本統治時代(韓国では日帝強占期)につい... -

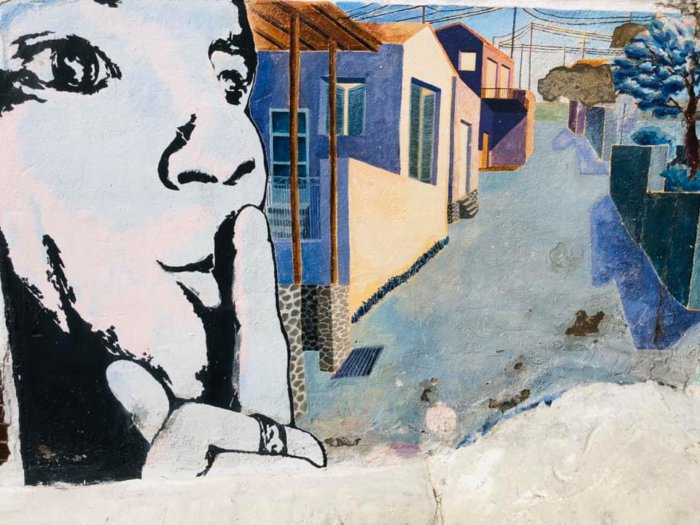

【心に壁】格差や差別…。統一後のドイツをみた日本人の感想

3日前の11月9日は「太陽暦採用記念日」だった。 明治政府が1872(明治5)年のこの日、それまでの太陰暦をやめて太陽暦を採用することを発表する。 つまり江戸時代まで使っていた旧暦を廃止して、現代までつづく新暦が始まったってこと。 *具体的... -

【日本のマザーテレサ】 光明皇后の慈悲「心千人施浴伝説」

きょう11月11日は言わず最上もがの、ポッキー&プリッツの日。 で世界に目を向けると、第一次世界大戦の終わりを記念する日。 1918年11月11日にこの大戦が終結したことにちなんで、ヨーロッパ各国で記念式典が行われる。 アメリカでこの日は「退... -

良くも悪くも自己主張:アメリカ人が思う日本人と韓国人の違い

以前、日本の学校で英語を教えていて、いまは韓国のソウルに住んでいるアメリカ人とこのまえ話をした。 最近の韓国はというと、コロナの感染拡大がとまんなくて困る。 今日も朝鮮日報に、「韓国の新規コロナ感染者2520人 重症者が2日連続で過去最...