漢字の国・中国には「非遺」という言葉がある。

この漢字の感じからすると、「子孫に美田を残さず」みたいな意味で、自分で財産を使い切るという終活のひとつかと思ったら、実はユネスコの「無形文化遺産」のことだった。

日本語の「無形文化遺産」を中国語では「非物質文化遺産」と書いて、略して「非遺」という。

「intangible cultural heritage」の「intangible」の部分を無形と訳すか、それとも非物質と訳すかが日中の違いだ。どっちも正解だけど、個人的には非物質は科学的な印象があるから、文化なら無形の方がしっくりくる。

さて今回は、古都・洛陽市(中国語: 洛阳市)のある河南省から来た20代の中国人男性から聞いた話を紹介しよう。

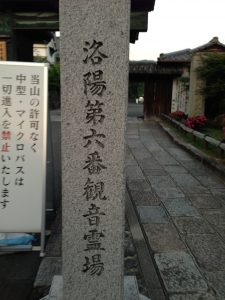

中国の古都にちなんで、京都を洛陽と呼ぶことがある。それを知らない香港人がこれを見て、「なんでこんなところに洛陽が?」とナゾに包まれた。

ーーこんにちは。7月に日本語能力試験(JLPT)のテストがあるから、いま君は熱心に勉強していると思う。最近おぼえた単語で、印象的なものはある?

あります。「ファミチキ」です。

ーーは?

アパートの近くにファミリーマートがあって、私はそこのフライドチキンが大好きなんです。日本語には省略した言い方がたくさんあって、その発想が面白いと思います。「ファミチキ」は特に気に入りましたね。

ーーイラッとするのもあるけれどね。「プリ中」を見て、「プリプリ中華炒め」と誰が分かるかと。「ファミチキ」はJLPTには関係なさそうだけど、日常生活では役立ちそう。

ちなみに、日本では略語にも地域差がある。関東ではマクドナルドをマックと言って、関西ではマクドと言う。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、関東ではUSJ、関西ではユニバになる。関東と関西では引っかかるポイントが違うらしい。

中国にもマクドナルドの略語ってあるの?

もちろんです。中国語でマクドナルドは「麦当劳」と言いますけど、若い人たちは「劳(ラァォ)」と略すことがあります。

*「MacDonald」の発音を漢字で表したのが「麦当劳(メイタンラァォ)」。「劳」は日本語の「労」のこと。

ーー日本語だと「ナルド」になるのかな。「今からナルド行こうぜ!」は流行る予感がしない。でも、前半をカットする省略の仕方はなんか斬新。

少し前に、大きな魚の飾り物を見るようになったんです。気になって調べてみたら、あれは「鯉のぼり」というものだそうですね。あの文化は中国の登龍門に由来していると知ってビックリしました。

*黄河には「龍門」という急流があって、そこを登ることができた鯉は龍になるという伝説がある。その話にあやかって、子どもが困難を克服して成功してほしいという願いを込めて、江戸時代に「鯉のぼり」の風習ができた。

ーー日本には、中国由来の文化がたくさんあるからね。でも、コピーではなくて、独特の価値観や新しい表現を加えて別のものに変えてしまうのが、日本文化の大きな特徴になっている。鯉のぼりの由来を知って、知人の香港人も驚いていた。日本人は独創的ではなくても、創造的だと思う。

そんな中国人に聞きたい。中国に由来しない日本の文化は何だと思う?

何でしょう。「相扑」ですかね。

ーーパッと見た感じ、「相撲」は卦(うらない)に関係することかと思ったら、「相撲」の中国語だったか。「撲→扑」の簡略はファミチキ以上だ。

前にアメリカ人とドライブをしていた時、「アレはなんで相撲なんだ?」と言って彼が「相模」のナンバープレートを指さした。漢字に敏感な中国人の君なら、そんな勘違いはしたことない?

相模という地名をいま始めて知りました。ナンバープレートに書いてあったら、間違える自信があります。

ーーで、相撲って中国で有名なの?

やる人はいませんけど、有名ですよ。お尻を丸出しにするのはマズイと思います。相撲には「日本固有の文化」というイメージがあります。

*平安時代、相撲は農作物の収穫を占う儀式として宮廷で行われていたから、歴史的には「卦」の要素もある。

ーーこれは個人的なイメージで、ひょっとしたら間違っているかもしれないけど、中国では武術が盛んで、お年寄りの5人に3人は飛んでるハエを箸でつかむことができるよね?

そうですね、祖父も食事中によく…ってそんなのは二次元の話です。「かもしれない」どころの話じゃありません。

ーーでも、何かの本にこんなことが書いてあった。儒教では伝統的に、汗を流しながら体を動かす人を蔑視する見方がある。共産党政府も殴り合いには否定的で、おとなしくて従順な国民を理想的に考えているから、中国で格闘技は人気がないし、盛んにならない。プロレスの興行をするのもすごくハードルが高い。

これの見方をどう思う?

今は違うと思います。毛沢東さんは労働者を尊重して、儒教的な古い価値観を否定しましたし。バスケットボールやサッカーほどじゃないですけど、格闘技のファンもいます。以前はカンフーが人気で、今はボクシングと散打ですかね。少林寺の武術も有名です。

ーーその本には、1900年に、義和拳という武術集団(義和団)が「義和団の乱」を起こして欧米と戦争状態になったから、現代の中国政府も、そんなコントロール不能になる動きを警戒していると書いてあって、ナルホドと思った。

さぁ、どうなんでしょうね。

義和団の兵士

義和団の乱は英語では「Boxer Rebellion」と呼ばれ、兵士は“ボクサー”とされている。

ーー少林寺というと、むかし、日本でリー・リンチェイという武術家で俳優が有名だった。彼を知ってる?

李连杰は知ってますよ。彼はもう中国人ではなくて、シンガポール人になりましたけど。

ーーえ? それは初耳。いまウィキペディアを見たら、彼はチベット仏教徒と書いてある。そのへんが帰化の理由にあるのかな?

さあ…。

ーー安全第一でそうなるよね。ここは「君子、危うきに近寄らず」が正解か。

コメント