日本ではイギリスに「紳士の国」という上品なイメージがある一方で、インターネット界隈では「ブリカス」という悪口が使われることがある。これはおもに、大英帝国時代にイギリスが世界各地でした蛮行を指して使われることが多い。

これから紹介する話もそのひとつだ。

数千年のインドの歴史の中で、闇歴史となっているのが「イギリス支配」。とはいえ、インド人に聞くと、この時代に鉄道が敷かれたり、学校が設立されたりした“良い面”もあったから、完全な悪(闇)というわけでもない。

「植民地時代、イギリスがしたことで特にひどかったことは何か?」という質問への答えは人によって異なる。ウッタル・プラデーシュ州出身のあるインド人は、1857年のインド大反乱(セポイの乱)を指摘した。

当時、ウッタル・プラデーシュ州の東部にはアワド藩王国があり、この反乱で街が破壊されて多くの人々が虐殺され、特に大きな被害を受けた。10万人の民間人を含む、15万人が殺害されたという説もある。

*「反乱」という言い方は支配者サイドの視点で、インドでは「(第一次)独立戦争」と呼ばれている。

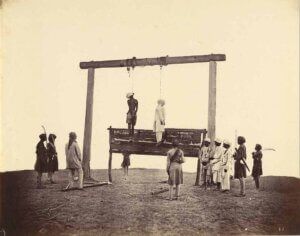

絞首刑にされる2人のセポイ(インド兵)

当時、イギリス東インド会社がインドの大部分を支配していて、その尖兵としてインド人の傭兵(セポイ)が使われた。セポイはイギリスに現地採用され、ヨーロッパ流の訓練を受け、高い戦闘力をもっていた。

反乱のきっかけとしてよく言われるのは、イギリスが彼らに宗教的タブーを破らせたこと。セポイに支給されたエンフィールド銃を使うためには、薬包を口で食いちぎる必要があった。しかし、その薬包にはヒンドゥー教徒が「神」として崇拝する牛の脂や、イスラム教徒が「汚れた動物」と見なす豚の脂が使われているという噂が流れ、セポイたちは宗教的タブーを犯すことを恐れた。

これがきっかけで、彼らは1857年に北部の都市メーラトで蜂起し、その後、反乱は各都市へ広がった。

これはきっかけなので、くわしい原因は「インド大反乱」をクリックして確認してほしい。

この様子からすると、セポイは上半身だけをふっ飛ばされたようだ。

この反乱で、インドに住んでいた4万人のイギリス人のうち、約6千人が命を落としたという。イギリス側は激怒し、捕えたインド兵を処刑するだけでは済まなかった。

イギリス軍はイスラム教徒には豚肉、ヒンドゥー教徒には牛肉を食べさせ、死者の血で染まった建物を舐めさせたりした後に公開処刑をおこなった。また、反乱者を大砲の口に縛り付けて発射し、肉片にするような処刑をしたこともある。

*この処刑方法はムガル帝国時代からあり、イギリス人が考案したものではない。

イギリス軍はインド人に対して、熱い鉄で焼く、コショウや赤唐辛子を目に入れる、川や井戸に入れて窒息させるといった拷問をしていた。

イギリス兵は反乱に対する報復として、多くのインド人女性を襲った。街や都市をセポイから奪うと、イギリス兵はインド人女性に残虐行為や強姦をするなどして、民間人に復讐したという。

As towns and cities were captured from the sepoys, the British soldiers took their revenge on Indian civilians by committing atrocities and rapes against Indian women.

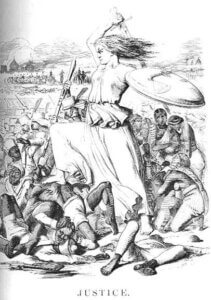

盾と剣を持った女性が「正義(=イギリス軍)」として描かれ、インド兵を蹴散らしている。イギリスでは、おそらくこれが一般的な見方だった。

インド大反乱(または独立戦争)が起きたのは、日本の歴史で言うと、1858年に日米修好通商条約を結んで開国した前年にあたるため、まだそう遠い昔のことではない。

ウッタル・プラデーシュ州出身のインド人によると、現地には今もその戦いの爪痕が残っていて、先祖がイギリス軍にひどい目に遭わされた話が伝わっている。

そういった人たちにとっては、大英帝国の蛮行は「ブリカスめ!」と悪口を言うレベルでは済まない。

コメント