ジャガイモの語源になったのはインドネシアのジャカルタで、カボチャの語源はカンボジアといわれる。

そんなカンボジアには9~15世紀にクメール王朝が存在していて、東南アジアでは最もパワリャーな国だった。

強大な軍事力を背景に無双していたクメール王朝もだんだんと弱体化し、国土は小さくなっていき、東西の海岸部分も失っていまではこんなハート型になる。

「人の夢」と書いて「儚(はかな)い」と読むように、偉大な帝国も華麗なる一族もいつかは衰(おとろ)え消えていく。

そんな人の世の儚さや無常を描いた古典が、こんな冒頭から始まる平家物語。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もついにはほろびぬ、ひとえに風の前の塵におなじ」

クメール王朝の名残であるアンコール遺跡も、今となっては春の夢のようなもの。

さてここに「祇園精舎」(ぎおんしょうじゃ)という言葉がある。

アンコールワットをこの祇園精舎とカン違いしてしまった、てへぺろ的な日本人が江戸時代にいたことをご存じだろうか?

アンコールワット

まず、祇園精舎というのは古代インドのコーサラ国にあった僧院のことで、お釈迦さまがここで人々に仏教を伝えていた。

たくさんの人たちが祇園精舎で寝起きして、仏教を学んだり修行に励んでいたりしたのだろう。

仏教の伝来とともにこれも日本で知られるようになり、江戸時代には将軍・徳川家光が祇園精舎の視察を命じたこともある。

当時の日本人には「聖地」のようなところだったと思われる。

江戸時代がスタートした17世紀初期、東南アジアへ移住する日本人はたくさんいて、彼らはフィリピン、ベトナム、ビルマなどで日本町を形成した。

山田長政がリーダーをしていたアユタヤ(タイ)の日本町はわりと知られている。

日本人町はカンボジアにもあった。

彼らの間で、アンコールワットを仏典に出てくる祇園精舎と考える人々が出てきて、やがてその話は日本にも伝わる。

アンコールワットを見て巨大な僧院と思ったかもしれない。

それを聞いて、ある侍が「そうだ 祇園精舎、行こう。」と思い立つ。

熊本城で有名な加藤清正には森本 一久(かずひさ)という重臣がいて、彼には森本一房(かずふさ)という子供がいた。

超親孝行だった一房は亡くなった父の冥福を祈り、年老いた母の安からな余生を祈願するために、はるか遠くにある祇園精舎へ行くことにした。

1632年に船でカンボジアまでやって来て、祇園精舎(実はアンコールワットです)へ到達した彼はそこで祈りを捧げ、4体の仏像を奉納したという。

そして建物の柱に墨でこんなことを書く。

寛永九年正月初而此所来

(寛永九年正月初めてここに来る)

生国日本/肥州之住人藤原之朝臣森本右近太夫/一房

(生国は日本。肥州の住人藤原朝臣森本右近太夫一房)

御堂心為千里之海上渡

(御堂を志し数千里の海上を渡り)

一念/之儀念生々世々娑婆寿生之思清者也為

(一念を念じ世々娑婆浮世の思いを清めるために)

其仏像四躰立奉者也

(ここに仏四体を奉るものなり)

結果的には壮大なカン違いだったのだけど、森本一房(かずふさ)はそこを生涯、インドの祇園精舎と思っていたはずだ。

そんな森本の思い(落書き)は現在もアンコールワットに残っていて、日本人観光客には必見のスポットになっている。

「日本」と書いてあるように見える。

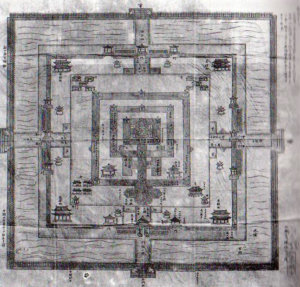

17世紀にアンコールワットを訪れた日本人が描いた「祇園精舎図」(もちろんアンコールワット)。

おまけ

こちらの記事もどうぞ。

日本とタイ(東南アジア)の仏教の違い① 飲酒・肉食・喜捨(タンブン)

コメント