日本で「春のパンまつり」が行われるころ、アメリカでは、首都ワシントンD.C.で「全米桜祭り」が開催される。

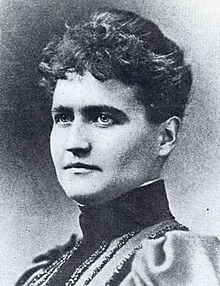

日本の桜を愛したアメリカ人女性のシドモアが、ワシントンD.C.のポトマック河畔に桜並木を作ることを提案したことがきっかけで、この日米の友好イベントが開かれるようになった。

エリザベス・シドモアはいま横浜の外国人墓地に眠っている。

明治時代に日本へやってきたシドモアは、幕末から明治への社会の移り変わりについて旅行記に記した。それによると、日本の変化は当時の欧米人には「アメージング!」だったらしい。

政治的にも社会的にも、日本人は西洋世界を手本にし、その結果による王政復古は、今世紀最大の驚異的政治問題を提示しました。

古い秩序の突然の放棄、そして近代的秩序の出で立ちで武装する国民皆兵が、直面する危機解決の最も現実的永続的手段としてただちに導入された事は、少なくても欧州の間ではたいへんな驚きでした

「シドモア日本紀行 (講談社学術文庫)」

幕末、攘夷派の武士たちは西洋人を憎んでいて、刀で斬りかかるテロ行為が何度もあったのに、明治時代になると、西洋諸国を手本として国内改革を急ピッチで始めた。そんな日本が驚異的に見えた欧米人は多かったはず。

しかし、すべての日本人が江戸時代の価値観や秩序をいきなり放棄できたわけではない。

実際には、シドモアが指摘した国民皆兵が大きな問題となった。

前原 一誠(まえばら いっせい:1834年 – 1876年)

1873年(明治6年)に徴兵令が出され、兵役につくことが国民の義務とされた。しかし、これを実現させるためには、江戸時代の特権階級だった武士階級を完全に解体しないといけない。正確には彼らは「元武士」で、この当時は士族階級にいた。

前原 一誠もその1人。

彼は幕末に長州藩の武士をしていて、明治時代には兵部省(ひょうぶしょう:現在の日本で言うなら防衛省)のトップを務めていた。前原は国民皆兵に強く反対したが、その意見は通らなかったため、政府を離れて故郷の萩(山口)へ帰ってしまう。

前原は自分と同じような不平士族を集め、1876年のきょう10月28日、「萩の乱」を起こした。

これが彼の辞世の句とされている。

「吾今国の為に死す、死すとも君恩に背かず。人事通塞あり、乾坤我が魂を弔さん」

私は日本のために死ぬ。しかし、死んでも天皇の恩には背かない。人の世は、うまくいくこともあれば、そうはいかないこともある。乾坤(けんこん:天地)が私の魂を弔(とむら)ってくれるだろうーー。

そんな意味と思われる。

この当時、ほかにも佐賀の乱、神風連の乱、秋月の乱といった不平士族の反乱が発生し、萩の乱の翌年1877年に、西郷隆盛をトップとする日本最後の内戦、西南戦争が起きた。

明治政府はこれを鎮めて不平士族を一掃し、名実ともに日本から武士はいなくなった。

その後、日本国民は一つになって日清・日露戦争で勝利し、再び欧州に「たいへんな驚き」を与えた。

コメント