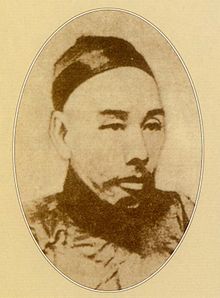

明治時代に中国(清朝)の外交官だった黄 遵憲が来日して、彼は日本という国を知ってこんなところに驚いた。

「2500余年、1つの国でも他人に与えたことなく、一寸の国土を他人から得たこともない。日本が古代からずっと変わらずに、このようにできたのは、また奇になることである。」

中国の歴史では、王朝が異民族の攻撃を受けて滅んだり、逆に辺境へ軍を送って領土を奪ったりして、国土はゴムのように広がったり縮んだりしていた。だから、日本のように、古代から領土が変わっていないことは、中国人の黄遵憲の感覚としては奇跡のように感じられたのだ。しかし、幕末には、日本の領土の一部が外国に奪われる危機があった。それを救ったのは、イギリス人が「魔王」のようだと表現した高杉晋作だった。

黄 遵憲(1848年 – 1905年)

きょう1月12日は、1865年に高杉晋作が功山寺で挙兵した日。

前年の1864年は長州藩にとっては「大厄年」で、禁門の変に敗れて京都から撤退したり、英仏などの四カ国連合艦隊と戦って惨敗したりと、負け戦が続き、藩内は重苦しい雰囲気に包まれてた。

不幸は友人を連れてやってくるという。

この時、幕府は長州征伐の準備を進めていて、長州藩は亡国の危機に瀕してた。藩では保守派(恭順派)が力を握り、幕府に謝罪し、抵抗する意思を示さない方針を決めていた。

しかし、高杉晋作は逆に幕府を倒すしかないと考え、「たとえ自分一人だけでもやる!」と功山寺挙兵を起こし、保守派を一掃した。

そう書くだけなら簡単だが、これは高杉にとっては命を賭けた挑戦で、もし失敗していたら、きっと彼は処刑されていた。

高杉ら急進派はこの賭けに勝ち、主導権を握ると、倒幕の道を突き進んでいく。

連合国に占拠された長州藩の砲台

普通の人なら、異常な緊張感で精神がおかしくなりそうな場面でも、高杉晋作は鋼を超えたオリハルコンのメンタルを持っていたから、まったく動じることがなかった。その勇気というか胆力は前年にも発揮された。

馬関戦争(四カ国連合艦隊との戦い)で長州藩が大敗北を喫し、四カ国と講和を結ぶことになった際、長州藩は24歳だった高杉晋作に交渉をまかせた。

高杉は使節として連合軍の旗艦「ユーリアラス号」に乗り込み、イギリスのキューパー司令官との話し合いに臨んだ。敗者の立場にもかかわらず、彼は堂々とした態度を崩さなかった。その姿を見たイギリス人通訳アーネスト・サトウは、高杉晋作を「魔王」のように傲然としていたと評している。

高杉はその交渉で、西洋船が馬関海峡を通過することや、連合国側に巨額の賠償金を支払うことを認めた(実際に支払ったのは幕府だったが)。

この時、キューパー司令官が長州藩の彦島を「貸してほしい」と申し出た。これは「租借」を意味していて、高杉は、中国がそれを認めて半植民地状態になったことを知っていたため、それだけは絶対に認めなかった。高杉は何を思ったか、古事記の暗誦を始めたため、通訳をしていた伊藤俊輔(後の博文)は困り果ててしまった。

このワケのわからない行動で誤魔化すことができたのか、それともイギリスの司令官が高杉を見て「こいつなんかヤバい」と思ったのかは分からないが、高杉はその申し出を取り下げさせることに成功した。

イギリス側が彦島の租借を要求したことについては、正式な記録には残っていないが、その場にいた伊藤が自伝に記している。

後に、伊藤博文が彦島の近くを船で通り過ぎた際、「あのとき、高杉が租借問題をうやむやにしていなければ、彦島は香港になり、下関は九龍半島になっていただろう」と語ったという。(高杉晋作)

*香港も九龍半島も当時は中国の領土だったが、イギリスの支配下にあった。

師の吉田松陰が「その精識に至っては余の及ぶところではない」と賞賛し、久坂玄瑞が「思慮周密、その才は当世無比」と評した高杉晋作でなければ、日本の領土が奪われ、植民地にされていたと思われる。

黄 遵憲が「2500余年、1つの国でも他人に与えたことなく、一寸の国土を他人から得たこともない」と驚いた背景には、高杉晋作の魔王のようなふてぶてしさがあった。

コメント