きのう京都の夏の風物詩、祇園祭のことを書いたから、今回はそのスピンオフで有名なことわざの由来を紹介しよう。

A「2月生まれのおまえに、良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい?」

B「良い知らせから」

A「2月生まれの人は、◯◯の店で無料のくじ引きができるんだって。ハズレ無しで1等は5万円の商品券」

B「まじかっ! で、悪い知らせって?」

A「そのくじ引きは昨日終わった」

B「意味ねー!」

とこんな感じに、気づいた時には手遅れで、もうどうすることもできない状態を「後の祭り」という。

日本語を学んでいるイギリス人と話をしていた時、このことわざの意味を聞かれたから、翻訳アプリで英訳すると「later festival」という言葉が出てきた。これは自動翻訳あるあるの“どストレート直訳”で意味が違う。

(「後の祭り」をこの意味で使うこともある。)

「後の祭り」は「too late」の意味で、「There’s no use crying over spilled milk」(こぼれたミルクを嘆いても意味はない)と同じだと伝えると、そのイギリス人は英語にはほかにも「After death, the doctor」ということわざがあると言う。

患者が亡くなった後に医者が駆けつけても、確かに「後の祭り」だ。

「気づくのが遅かった!」と後悔する気持ちは人類共通。

だから、そんな意味の言葉はきっと各国にあって、その表現にはそれぞれの文化が表れている。その点で、「After death, the doctor」は分かりやすい。

日本語を勉強していた知人は、「後の祭りの“祭り”って、どんな祭りのこと?」ということが気になった。

「いや、それは今の日本で行われている、特定の祭りのことじゃないんだ」と説明した後に、調べてみたら、実は祇園祭だったことがわかった。知らずにテキトーに言ってしまったが、後の祭りだ。

正確に言うと、このことわざの由来には諸説あって、その中の一つに「祇園祭説」がある。

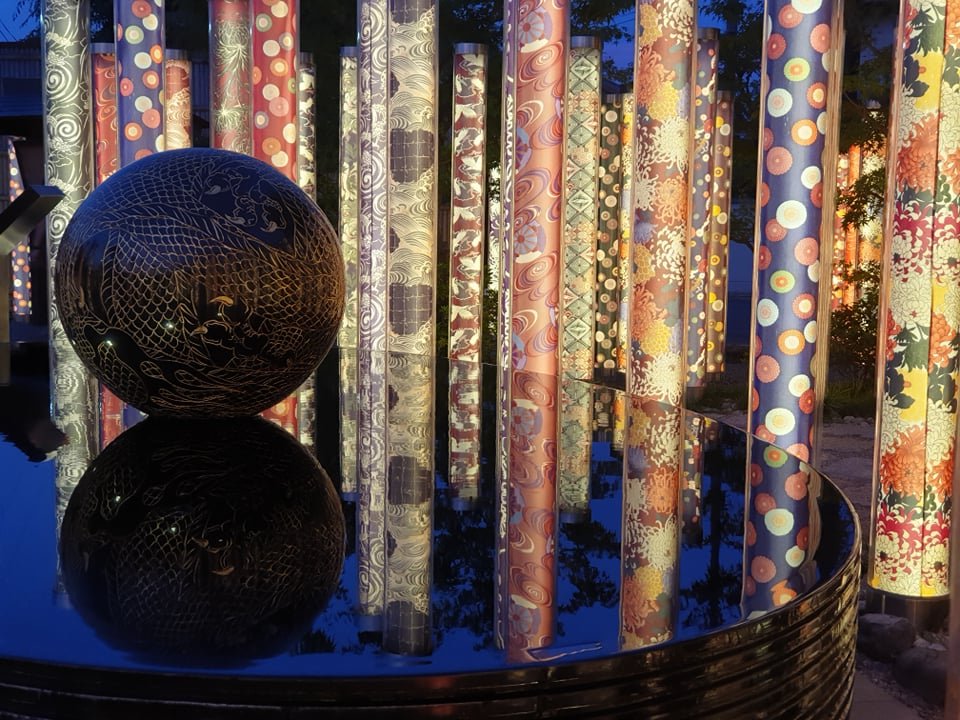

祇園祭のハイライトは、豪華な飾りのある大きな山車(だし)が京都の街中を移動する山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)だ。これが大人気で、2023年には山鉾巡行は1日で15万人を集めた。

祇園祭の期間は7月の約1ヶ月間で、山鉾巡行は「前祭(さきまつり)」になり、その後に「後祭(あとまつり)」が行われる。一番盛り上がる前祭を見逃して、後祭を見てもつまらない、意味がないということから、「後の祭り」ということわざが爆誕したという説がある。

(後祭のことなら、「later festival」でも間違いじゃない。)

ほかにも、この祭りとは葬式(葬祭)のことで、盛大なお葬式をしても、死者が生き返ることはない、死者にとっては意味がないということから、「後の祭り」ができたという説もある。

これなら、考え方としては「After death, the doctor」に近い。

やっぱり、手遅れになって悔やむ気持ちはどこの国の人にもあるようだ。

コメントを残す