7月4日は1333年に、鎌倉幕府が滅亡した日だ。ではここでクエスチョン、これをした武将は一体だれ?

答えは、新田義貞(よしさだ)だ。

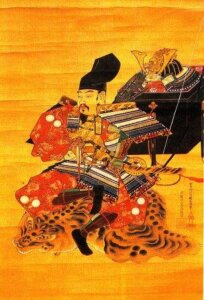

新田義貞

1331年、後醍醐天皇が倒幕運動(元弘の乱)を始めると、義貞はそれに呼応して、10万の兵を率いて鎌倉に攻め込んだ。幕府軍は必死で防戦したが、進撃の新田軍を止めることはできない。

有力な武将を次々と討ち取られ、執権・北条高時は「もはやこれまで」と最期を受け入れ、東勝寺に北条氏一族を集めて集団自害する。

こうして鎌倉幕府は滅亡した。(東勝寺合戦)

約600年後、彼らは“よみがえった”。1950年代に鎌倉で骨が見つかり、調査が行われた結果、900人を超える人骨が発見された。骨には刀による傷や動物にかじられた痕(あと)、お経の漢字が書かれた頭蓋骨などがあったことから、新田軍による「鎌倉攻め」の後に大量の死体が放置され、犬がその肉を食べたり、僧が供養したりしたという当時の様子が想像できる。

鎌倉時代が崩壊した後、後醍醐天皇による建武の新政がはじまったが、武士たちの支持を得ることができず、約2年で崩壊。激戦区のラーメン屋なみの早さで終わった。このあと成立したのが室町幕府だ。

この時代に活躍した武将といえば足利尊氏と楠木正成、そして新田義貞の3人がいる。この中で印象が薄いのが義貞で、彼の名前を聞いたことがあっても、何をした人物かよく分からない人も多いと思われる。

以前、知り合いのインド人が「このまえ東京へ行ったら、とてもカッコいい武士の像を見つけた。日本で有名な人物に違いないと思った。彼は誰なんだ?」と上の写真を見せた。

馬上にいて、たくましさや躍動感を感じさせるこの人物は楠木正成。

彫刻家の高村光雲を中心とするチームがこの像を製作し、宮内庁に献納された。この楠木正成像と西郷隆盛像(上野公園)、大村益次郎像(靖国神社)を合わせて「東京の三大銅像」と呼ばれ、日本人に広く知られている。

たくさんの外国人が訪れる皇居前広場に設置されていて、彼らがこの武者の像を見たら、きっと写真を撮らずにはいられない。

後醍醐天皇のために懸命に戦い、命を落とした楠木正成はいつの時代でも「忠臣」として日本人に尊敬されてきた。一方、足利尊氏は後醍醐天皇を裏切り、反旗を翻したことで、江戸時代には「逆賊」とされて嫌われた。明治時代になっても、商工大臣だった中島久万吉が、足利尊氏について「再評価すべき」と13年前に書いたことが問題視され、辞任に追い込まれた。

「日本三大悪人」といえば、一般的に道鏡と平将門と尊氏の三人をさす。戦後になって「皇国史観」の影響が薄まると、激動の時代を生き抜き、室町幕府を創設した足利尊氏を高く評価する人が増えてきた。彼に対する見方は、その時代の日本人の価値観によって大きく左右された。

楠木正成は時代を超えて愛され、足利尊氏は悪人と偉人の二面性をもつ。

そんな2人と比べると、新田義貞は性格的に善人かヒールかハッキリしないし、武将としての能力にも疑問符がつく。たしかに鎌倉幕府にとどめを刺したのは義貞だが、後醍醐天皇は倒幕で最も活躍した人物として、京都の六波羅蜜を滅ぼした足利尊氏のほうを高く評価した。

天皇と尊氏が対立すると、義貞は天皇の支持を得て足利軍と戦い、何度か勝利したが、味方の寝返りなどもあり、最終的に尊氏を討ち取ることはできなかった。

1336年の「湊川の戦い」では、新田義貞は足利軍の陽動作戦にまんまと引っかかり、楠木正成をおいて撤退したことで、結果的に正成を自害に追い込んだ。

※この辺の見方にはいろいろある。そもそも後醍醐天皇の資質に問題があったことも間違いない。

新田義貞は後醍醐天皇から、尊氏に対抗する大将としてかつぎ出されたが、彼はケンシロウに対するラオウにはなれなかった。後醍醐天皇の判断はクリリンに主役をまかせるようなもので、義貞にそこまでの実力はなかった。最後は1338年に、足利側との戦いに負けて自害した。

『太平記』では、義貞は名もない兵士の矢で命を落とし、その死は「犬死」とボロクソに書かれている。

日本史全体でみれば、新田義貞は平均以上の能力をもつ武将だった。しかし、人望はあまりなく、同時代の楠木正成と足利尊氏と比較すると、どうしてもキャラが立ってなくて、存在が薄い。

でも、群馬は例外だ。義貞が生まれたとされる群馬県では、群馬県観光公式サイトに「鎌倉幕府を倒したレジェンド武士」と書かれている。彼がこんなに高い評価を受けられるのはきっと群馬だけ。

コメント