地震というものは、人の心や世間の空気にまったく配慮してくれない。

ことしの1月1日、能登半島で震度7の地震が起きたことで改めてそれを実感した。

日本で初めて地震が発生した日は知らないが、記録に残る日本最初の地震は 599年のきょう5月26日に起きた推古地震だ。

『日本書紀』にはこの地震で建物がことごとく崩壊し、推古天皇が地震の神を祭ったという記述がある。

地震のメカニズムが分からなかった昔の日本では、この自然災害を神や大なまずのしわざと受け止めていたのだ。

キリスト教やイスラム教の一神教の世界では、地震や洪水、火災などこの世で起こることはすべて「神の意思」と考えられていた。

今でもそう考える人はいて、イスラム国家のイエメンに行った時、こんな話を聞いた。

東日本大震災が発生し、巨大な津波が人や車、家までのみ込む様子をテレビで見て、イエメンの人たちは、これはイスラム教を信じない日本人への神の罰と考えた。

では、「地震は天罰だ」と言われたら、どうどう反論したらいいだろうか?

イエメンの首都サヌア

ことしの7月から、1万円札に登場する渋沢栄一もそんなことを言ったことがある。

第一国立銀行など多くの企業を設立し、「日本の資本主義の父」といわれる彼は、大正時代に関東大震災が起きた直後、新聞紙上でこんな「天譴(てんけん)論」を唱えた。

明治維新以来、文明や文化の中心地だった東京・横浜が今回の大地震で壊滅した。

これまで政治や経済界では、自分さえよければいいという、私利私欲にまみれていたのではないか。自分はある意味において、今回の大地震を天譴として畏縮するのである。

譴(けん)は「とがめ」の意味。

今回の大震災は、天の神が悪人に下した罰、天罰だと渋沢栄一は言う。

この説に対して、芥川龍之介はこう反論したという。

「此度(このたび)の地震が天譴だと云(い)ふならば、渋沢氏など真先に死んでいなければならない筈(はず)である。」

なんというパワーワード。

これはネットで見つけた言葉で、調べてみたけれど、ソースは確認できなかった。

だから、芥川龍之介が本当にこんなことを言ったかはわからないが、渋沢栄一が「ノーダメージ」だったのは不公平だと「天譴(てんけん)論」を批判している。

我は妻子を殺し、彼は家すら焼かれざるを見れば、だれかまたいわゆる天譴の不公平なるに驚かざらんや。不公平なる天譴を信ずるは天譴を信ぜざるにしかざるべし

地震が金や情欲におぼれる悪人をこらしめる「天罰」であるなら、渋沢が無傷でいるわけがないと。

ほかにも、山の手に住んでいた金持ちたちの被害は小さく、下町にいた庶民が何万人も死んだのはおかしいと反論した人もいた。

渋沢栄一の唱える天譴論をもっとも痛烈に批判したのは、小説家の菊池寛(かん)だろう。

彼はこう言ったという。

「天譴ならば栄一その人が生存するはずはない」

もし地震が天罰というのなら、おまえが生きているわけがない。

(この言葉がどこかで「真先に死んでいなければならない」になった気がする。)

これについては、ジャーナリストの宮武外骨が「(菊池が)喝破したのは近来の痛快事であった」と書いているから、菊池が本当にこう言ったとみてまず間違いない。

実際のところ、よりによって、日本の資本主義経済をつくった人物に「地震は天罰だ」と言われたくない日本人は多かったと思われる。

しかし、渋沢栄一も空気を読んでいなかった。

選民思想的な天譴論よりも、地震の神を祭った古代の日本人のほうが素朴で好感が持てる。

もし、「地震は神の罰だ」と言うイスラム教徒やキリスト教徒がいても、絶対に「ならばおまえが生きているはずはない」とか言わないように。

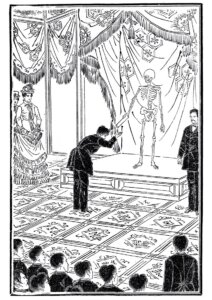

宮武外骨は大日本帝国憲法発布をパロディ化し、明治天皇を骸骨に見立てたことで不敬罪に問われ、実刑判決を受けた。

コメント

コメント一覧 (1件)

> もし、「地震は神の罰だ」と言うイスラム教徒やキリスト教徒がいても、絶対に「ならばおまえが生きているはずはない」とか言わないように。

なぜ言ってはいけないのですか? そこまでの説明では理由が全然分かりません。